Mit den neuen Genome Editing-Verfahren lassen sich Pflanzen genetisch verändern, ohne dass fremdes Genmaterial eingefügt wird. In der heutigen Gesetzgebung ist der Status von Produkten aus Genome Editing nicht klar definiert. Der Bundesrat prüft die Situation und eine allfällige Anpassung des Rechts.

Text: Nicolas Gattlen

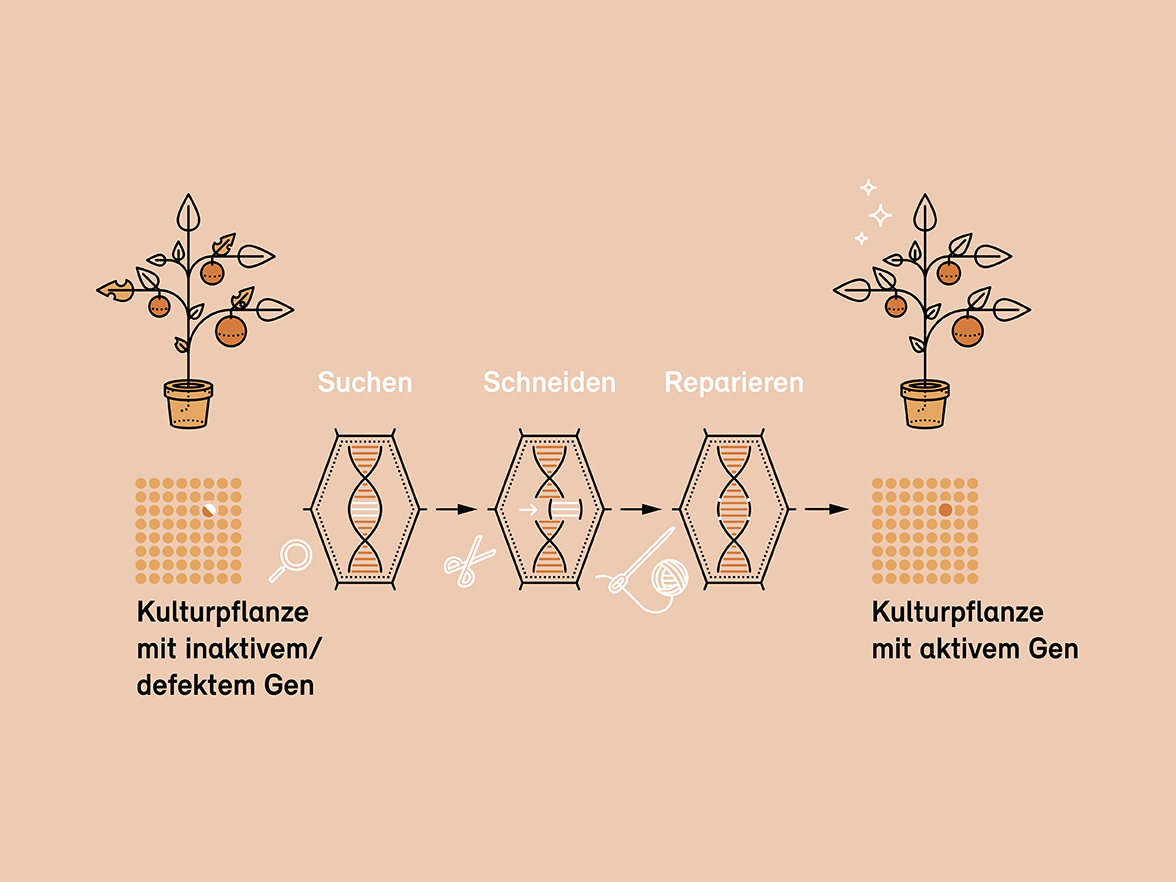

Im Herbst 2018 wurden in den USA die ersten genom-editierten Nutzpflanzen geerntet: Sojabohnen mit einem veränderten, gesünderen Fettsäureprofil. Seit Anfang 2019 sind sie als Speiseöle oder als Zutat im Müesliriegel im Handel. Entwickelt wurden die Bohnen vom jungen Biotech-Unternehmen Calyxt aus Minnesota (USA). Den Forschern von Calyxt ist es gelungen, mithilfe von künstlich hergestellten Enzymen, sogenannten Genscheren, gezielte Veränderungen an drei Genen der Pflanze vorzunehmen. In den USA kann diese Sojabohne ohne besondere Auflagen angebaut, verarbeitet und vermarktet werden. In Europa hingegen gilt sie als «gentechnisch verändert» und ist für den Anbau und Handel nicht zugelassen. Wie ist dieser fundamentale Unterschied zu erklären?

«Es zählt das Resultat»

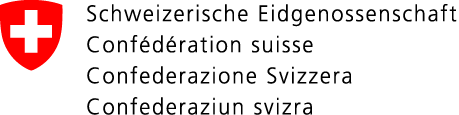

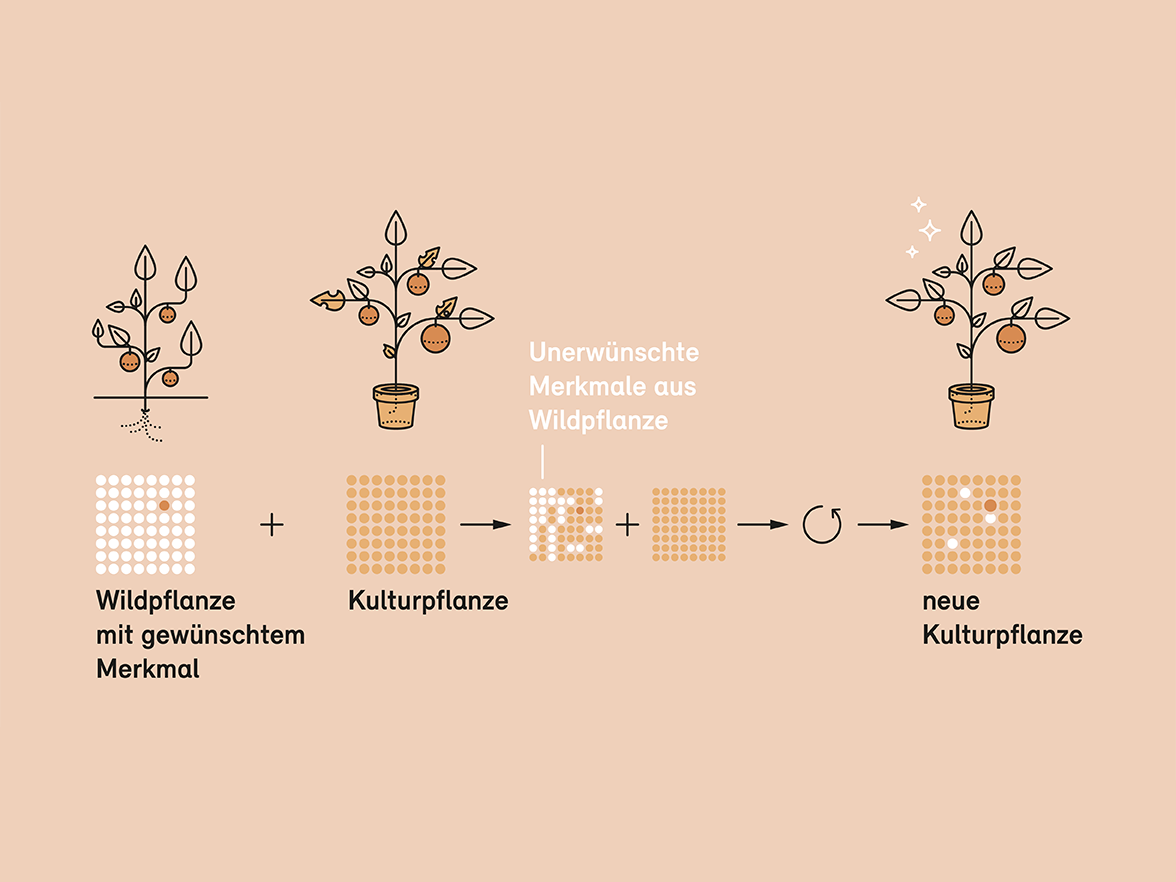

«In Nordamerika werden bei Zulassungsverfahren für Pflanzen primär deren Eigenschaften sowie ihre Wechselwirkungen mit der Umwelt bewertet», erklärt Jan Lucht vom Schweizer Wirtschaftsverband scienceindustries. «Der Züchtungsprozess und die dabei eingesetzten Technologien spielen eine untergeordnete Rolle.» Es zähle also das Resultat und nicht der Weg dahin. Und die gezielten, präzisen DNA-Doppelstrangbrüche, die durch gerichtete Nukleasen wie CRISPR/Cas9 hervorgerufen werden, unterschieden sich nicht grundsätzlich von natürlichen oder induzierten ungerichteten Mutationen (siehe Grafik rechts zur klassischen Mutagenese), ausser dadurch, dass sie nur an wenigen Stellen im Erbgut aufträten. «Bei den herkömmlichen Verfahren werden vollkommen ungerichtet unzählige Erbgutveränderungen ausgelöst», sagt Lucht. «Die Genome-Editing-Verfahren sind viel gezielter und präziser. Sie führen zu Veränderungen an nur wenigen Stellen im Erbgut.»

Deshalb sei auch die Wahrscheinlichkeit, dass unbeabsichtigte Effekte auftreten, geringer als bei herkömmlichen Züchtungsverfahren. Es sei daher nicht zu erwarten, dass gen-editierte Pflanzen mit grundsätzlichen Risiken behaftet seien, die über diejenigen der herkömmlichen Züchtungen hinausgingen.

Gänzlich neuer Organismus?

Zu einer ganz anderen Bewertung kommt Martina Munz, Präsidentin der Schweizer Allianz Gentechfrei (SAG): «Herkömmliche Mutagenese und Genome Editing dürfen auf keinen Fall gleichgesetzt werden. Mit Genome Editing können gleichzeitig mehrere Veränderungen in einer Zelle vorgenommen werden. Es lassen sich damit komplette Gruppen von Genen, die ähnliche oder identische Strukturen haben, mit einem Schritt verändern. So kann ein gänzlich neuer Organismus geschaffen werden, mit Eigenschaften, die es in dieser Kombination noch nie gab.» Ausserdem wüssten die Forscher noch sehr wenig über die zellinternen Prozesse, die mit Genome Editing ausgelöst werden. Da die Verfahren noch sehr jung seien, fehlten eine umfassende Risikobeurteilung sowie Langzeiterfahrungen, erklärt Martina Munz. Die SAG fordert deshalb in einer Petition zuhanden des Bundesrats und Parlaments, dass die neuen Verfahren und die damit entwickelten Organismen unter das Gentechnikgesetz gestellt werden.

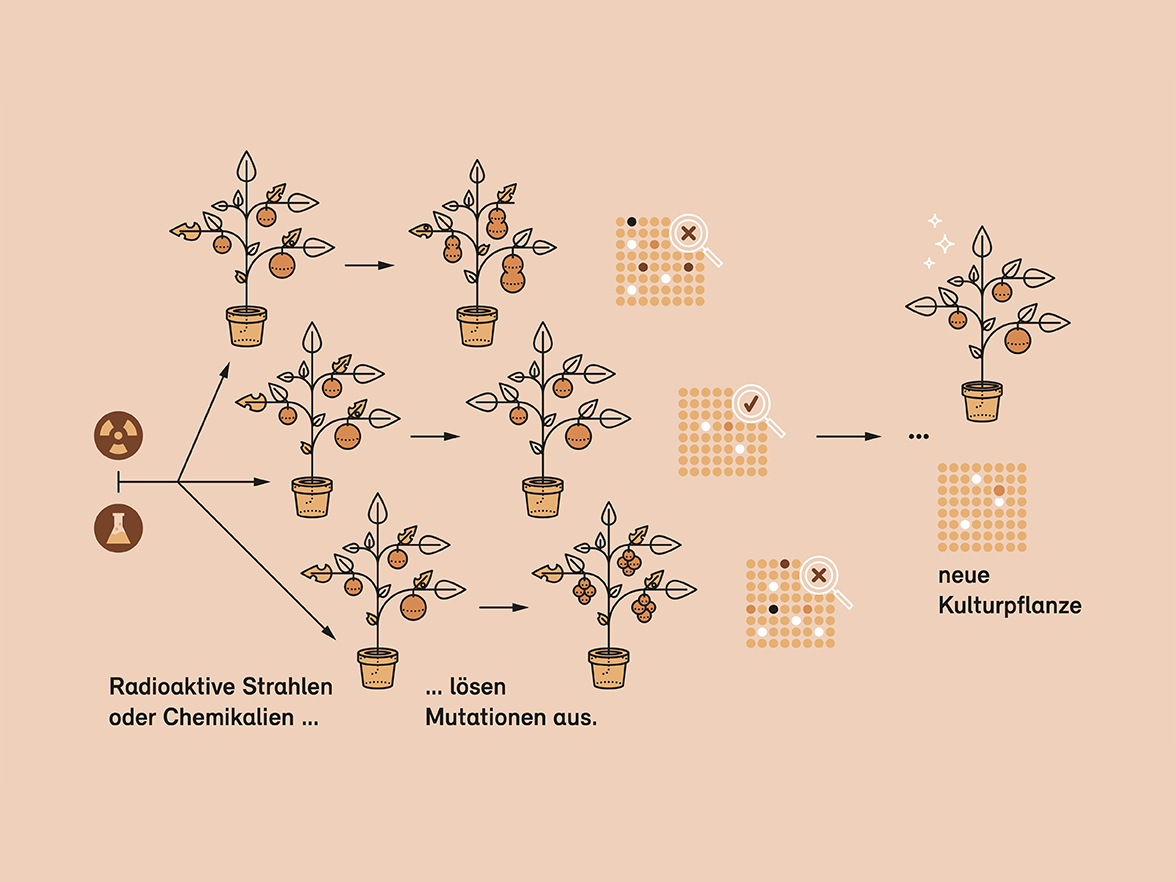

Eine ähnliche Begründung führten die Richter des Europäischen Gerichtshofs an, als sie im Juli 2018 in einem Präzedenzfall zum Schluss kamen, dass genom-editierte Pflanzen den strengen Regeln des Gentechnikrechts der EU unterstehen und einer Zulassung wie für klassische genveränderte Organismen (GVO) bedürfen. Die Richter argumentierten, dass es bei den neuen Pflanzenzüchtungen noch kaum Erfahrungswerte gebe. Auch sprachen sie von «vergleichbaren Risiken», die den klassischen Gentechnikmethoden wie der Transgenese (siehe Grafik S. 19) innewohnten. Daran stört sich der Verband scienceindustries: «Der Entscheid wurde ohne Berücksichtigung wissenschaftlicher Grundlagen aufgrund der veralteten EU-Gentechnikgesetzgebung gefällt», sagt Jan Lucht. «Das EU-Recht aber hat mit den rasanten Entwicklungen nicht Schritt gehalten und blockiert nun Lösungen für die drängenden Probleme einer nachhaltigen Landwirtschaft wie zum Beispiel hitzetolerante oder pilzresistente Sorten, die weniger Pestizide benötigen.»

Unterschiedliche Risikoklassen

Auch das Schweizer Gentechnikgesetz, das 2003 in Kraft getreten ist, datiert aus einer Zeit, als Genscheren noch unbekannt waren. GVO etwa definiert es als «Organismen, deren genetisches Material so verändert worden ist, wie dies unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzen oder natürliche Rekombination nicht vorkommt». Wie die neuartigen genom-editierten Pflanzen gemäss der heutigen Gesetzgebung behandelt werden sollen, ist umstritten. Deshalb hat der Bundesrat die zuständigen Bundesämter beauftragt, zu prüfen, ob es Anpassungen des geltenden Rechts an die neuen Entwicklungen braucht. Dabei will er am Vorsorgeprinzip und an der Risikobeurteilung festhalten. Die zuständigen Bundesstellen sollen nun klären, wie sich die neuen gentechnischen Verfahren und die damit hergestellten Produkte entsprechend den Risiken für Menschen, Tiere und Umwelt kategorisieren lassen.

Beat Keller, Professor am Institut für Pflanzen- und Mikrobiologie der Universität Zürich, befürwortet eine differenzierte Regelung. «Man kann die verschiedenen Verfahren und die unterschiedlichen Eingriffe nicht alle in einen Topf werfen und die Risiken pauschal mit jenen der klassischen Gentechnik gleichsetzen. Mit CRISPR/Cas etwa lässt sich ein einzelnes Gen umschreiben oder ausschalten, man kann aber auch ein Gen mit einem Allel (Funktionsform eines Gens, Anm. d. Red.) aus einer verwandten Wildpflanze austauschen, ganze Genfamilien ausschalten oder neue Gensequenzen einfügen. Die Eingriffe sind bezüglich ihrer Risiken nicht vergleichbar.» Bisher kämen vor allem Verfahren zum Abschalten von Genen zur Anwendung. Mit den herkömmlichen Mutagenese-Methoden würden seit bald 50 Jahren einzelne Gene abgeschaltet, ohne dass negative Folgen für die Umwelt bekannt wären. Zudem verfüge man heute mit der DNA-Sequenzierung über ein gutes Kontrollinstrument. «Damit lässt sich überprüfen, ob andere, unerwünschte Mutationen auftraten.»

Forschung: weg aus der Schweiz

Die Regulierung betrifft auch den Schweizer Industrie- und Forschungsplatz: «Aufgrund ungünstiger regulatorischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen haben die grossen Saatgutunternehmen ihre Forschung und Entwicklung im Bereich der Pflanzenbiotechnologie schon vor Jahren aus der Schweiz und Europa abgezogen», erklärt Jan Lucht von scienceindustries. «Mit einer restriktiven Regelung würde dieser status quo zementiert. Und kleine, dynamische Züchtungsunternehmen, die in den USA zu wichtigen Innovationstreibern geworden sind, hätten weiterhin kein Interesse, sich in der Schweiz niederzulassen.» Auch an den Schweizer Hochschulen gehe die Forschung an gentechnisch veränderten Nutzpflanzen seit Jahren zurück. Genome Editing werde für die Pflanzenzüchtung so gut wie gar nicht eingesetzt. «Das steht in markantem Kontrast zur internationalen Entwicklung», stellt Jan Lucht fest. «In einer aktuellen Übersicht werden bereits 102 Anwendungen bei 33 Kultur- und Zierpflanzenarten als ‹marktorientiert› oder sogar als ‹marktreife Entwicklungen› eingestuft.»

Martina Munz von der SAG wünscht sich hingegen eine Neuausrichtung der Forschung: «Die Forschungspolitik ist sowohl in der Schweiz als auch in der EU seit Jahrzehnten einseitig auf die Entwicklung neuer gentechnischer Verfahren fokussiert. Es fehlt eine ausreichende Forschung, die konsequent auf das Vorsorgeprinzip ausgerichtet ist.»

Es fehlt am nötigen Wissen

Auch die Eidgenössische Ethikkommission für die Gentechnologie im Ausserhumanbereich (EKAH, siehe S. 34/35) erkennt hier Forschungsbedarf, genauer: «eine Ermittlungspflicht, um die Ungewissheit zu reduzieren und eine angemessene Risikobeurteilung zu ermöglichen». In ihrem Bericht «Vorsorge im Umweltbereich» (2018) stellt die EKAH fest, dass die neuen Gentechniken nicht als bewährte Verfahren mit bekannten und beherrschbaren Risiken gewertet werden können. Wie die neuartigen GVO mit der natürlichen Umwelt interagierten, wisse man bis dato nicht. Doch weil befürchtet werden müsse, dass sich in komplexen Systemen wie jenen der Umwelt auch mögliche kleine Veränderungen zu grossen Schäden auswachsen könnten, seien die neuen Biotechnologien dem Vorsorgeprinzip zu unterstellen. In der Beweispflicht sieht die EKAH jene, deren Handeln einen schwerwiegenden Schaden befürchten lasse. «Sie müssen plausibel darlegen, dass ein solcher Schaden extrem unwahrscheinlich und wissenschaftlich absurd ist.»

Die Diskussion wird nun auf politischer Ebene fortgesetzt: Der Bundesrat will die Eckpunkte zur Anpassung der rechtlichen Grundlagen nach dem Sommer 2019 festlegen und lässt darauf basierend eine Vernehmlassungsvorlage erarbeiten.

Weiterführende Informationen

Letzte Änderung 29.05.2019