02.05.2018 – Anfangs April lagen in den Schweizer Alpen noch grosse Schneemengen und mancherorts kamen Erinnerungen an den schneereichen Winter 1998/1999 auf. Seit Mitte April ist es überdurchschnittlich warm und in den Bergen ist viel Schnee geschmolzen. Sind grosse Hochwasser diesen Frühling trotzdem noch möglich? Die Frage kann heute noch nicht abschliessend beantwortet werden, da dies vor allem von der weiteren Wetterentwicklung im Mai abhängt. Inzwischen liegt in den Bergen aber bedeutend weniger Schnee als Ende April 1999.

Extreme April-Wärme sorgt für rasche Schneeschmelze in den Alpen: Droht trotzdem noch ein grosses Hochwasser im Frühling?

© David Volken

Im Januar 2018 ist in den Alpen verbreitet sehr viel Schnee gefallen. Es herrschte zeitweise sehr grosse Lawinengefahr, die mancherorts Erinnerungen an den Winter 1998/99 und die Hochwasser im Frühling aufkommen liess. Tatsächlich kamen die Schneehöhen in einigen Regionen an die Werte von 1999 heran. Insbesondere im Wallis lag Mitte April noch sehr viel Schnee, in hohen Lagen teilweise über vier Meter und damit bis zu doppelt so viel wie im langjährigen Mittel. Die sehr warme zweite Aprilhälfte liess den Schnee in den Bergen sehr schnell schmelzen.

Aktuell werden nur noch oberhalb von rund 2000 Meter in Gebieten des Berner Oberlands und des Wallis überdurchschnittliche Schneehöhen gemessen. In Mittelbünden und im Engadin sind die Schneemengen teilweise bereits unterdurchschnittlich.

Geringerer Wassergehalt im Schnee als 1999

Für die Abschätzung einer allfälligen Hochwassergefahr durch Schneeschmelze ist jedoch weniger die Schneehöhe als vielmehr der Wassergehalt der Schneedecke (in der Fachsprache: Schneewasseräquivalent) massgebend. Insgesamt enthält der Schnee in den Alpen weniger Wasser als im Jahr 1999. Unterhalb von rund 1800 Meter hat die Schneedecke inzwischen weniger Wasser gespeichert als nach einem normalen Winter um diese Jahreszeit.

Oberhalb von 2000 Metern ist der Wassergehalt schweizweit noch überdurchschnittlich. Nur im Wallis und teilweise im Berner Oberland ist der Wassergehalt in hohen Lagen noch deutlich über dem Mittel.

© BAFU/Philippe Gyarmati

Schneeschmelze alleine führt nicht zu Überschwemmungen

Ob es im Frühling oder Frühsommer zu einem grossen Hochwasser kommen kann, hängt von der Wetterentwicklung in den kommenden Wochen ab. Bleibt der Frühling weiterhin warm und trocken, schmilzt der Schnee ab. Es kommt zwar zu einem erhöhten Wasserabfluss aus den Alpen, aber es droht kein Hochwasser. Das Risiko eines grossen Schneeschmelzhochwassers sinkt mit jedem warmen und trockenen Frühlingstag.

Folgende Faktoren braucht es für ein Frühlingshochwasser – so wie dies auch im Frühling 1999 der Fall war:

- Niederschläge oder beginnende Schneeschmelze im April, sodass in tiefer liegenden Regionen die Böden gesättigt und Flüsse und Seen gefüllt sind

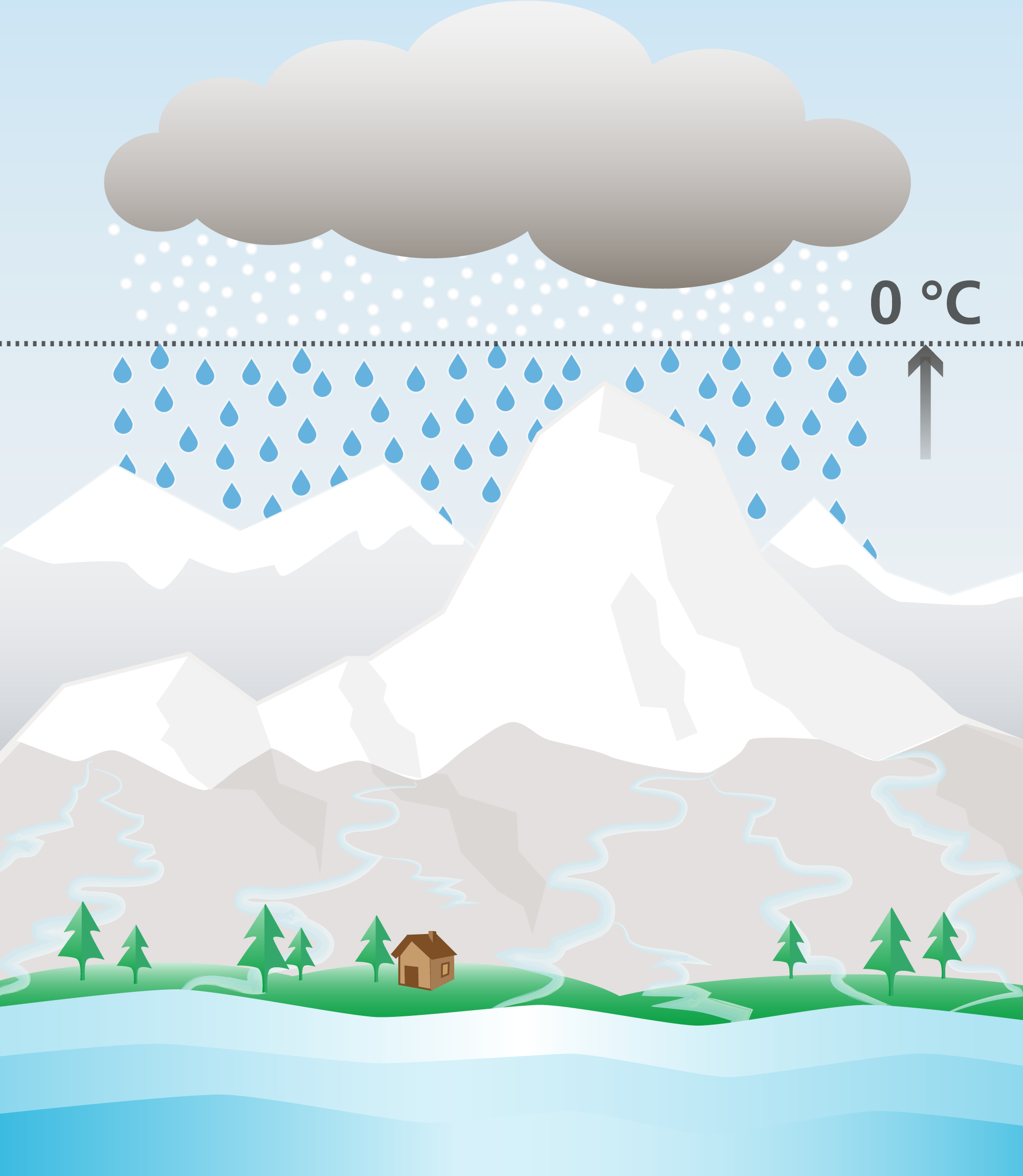

- längere Wärmeperiode, starker Anstieg der Nullgradgrenze in den Bergen

- starke, lang anhaltende Niederschläge mit hoher Schneefallgrenze und somit Regen bis in hohe Lagen, der den Schnee schmelzen lässt

Ende April 2018 herrschte in den Alpen oberhalb von rund 2000 Meter noch Winter. Die Schneelagengrenze befindet sich je nach Exposition zwischen 1500 und 2000 Meter. Unterhalb von 1500 liegt kein Schnee mehr. Aufgrund der vergangenen sehr warmen Frühlingstage hat sich die Schneedecke nun auch in höheren Lagen stark erwärmt und der Schnee ist bis in Höhen von rund 2700 Meter feucht geworden. Die Schneeschmelze intensivierte sich von Tag zu Tag und führte in den voralpinen und alpinen Flüssen zu einem ausgeprägten Tagesgang des Abflusses.

Dabei steigt die Wassermenge durch die starke Sonneneinstrahlung und Schmelze im Laufe des Nachmittags deutlich an und nimmt während der Nacht wieder ab. Deshalb werden in den Alpen für die Jahreszeit zurzeit überdurchschnittliche Wasserstände gemessen.

Aktuelle Abflussvorhersagen und Lagebeurteilungen

Das BAFU beobachtet die Situation zusammen mit dem WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF, MeteoSchweiz und den kantonalen Fachstellen laufend und erstellt täglich Abflussvorhersagen, die im Internet veröffentlicht werden. Zweimal pro Woche publiziert das BAFU ein hydrologisches Bulletin, in dem die aktuelle Lage beschrieben wird, gegebenenfalls auch mit einer Einschätzung der Schneesituation.

© BAFU/Philippe Gyarmati

Das SLF stellt dem BAFU und den kantonalen Fachstellen seit einigen Jahren wöchentlich wichtige Daten zur Schneehydrologie zur Verfügung. Dank diesen Daten kann man abschätzen, wie gross der Wassergehalt der Schneedecke ist und wie viel Schneeschmelze aufgrund der Wettervorhersage zu erwarten ist. Der intensive Austausch zwischen Meteorologinnen, Hydrologen und Schneeexpertinnen sowie kantonalen Fachstellen stellt sicher, dass allfällige heikle Lagen frühzeitig erkannt und entsprechende Massnahmen (wie z.B. die Vorabsenkung von regulierten Seen) rechtzeitig getroffen werden können.

Im Vergleich zu 1999 herrschen mit den neuen Instrumenten und Grundlagedaten sowie der verstärkten Zusammenarbeit der Fachstellen des Bundes heute bessere Voraussetzungen für die Beurteilung der aktuellen Situation und die Information und nötigenfalls Warnung der Bevölkerung.

Weiterführende Informationen

Letzte Änderung 02.05.2018