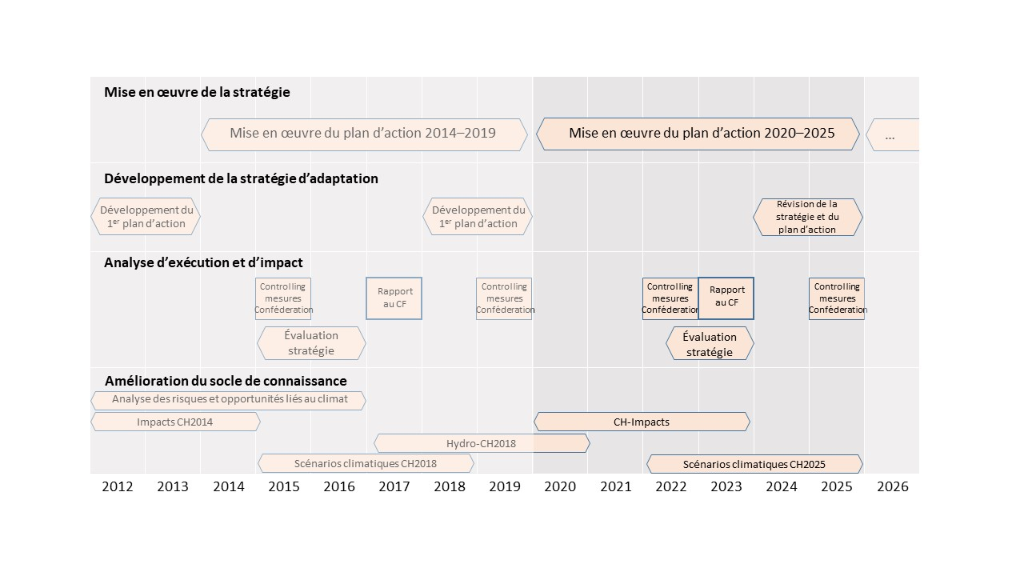

L’adaptation aux changements climatiques est un processus qui doit être adapté périodiquement à l’évolution des conditions. Le plan d’action fixe le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’adaptation pour les années 2020 à 2025.

Mise en œuvre des mesures incombant aux offices fédéraux

Les mesures du plan d’action contribuent à relever les défis que nous imposent les changements climatiques en Suisse. Les services spécialisés de la Confédération ont défini l’ordre de priorité de ces mesures, qu’ils concrétisent et mettent en œuvre dans le cadre des différentes politiques sectorielles. Leur financement entre dans le cadre du budget existant.

Coordination horizontale et verticale

Aux termes de l’art. 8 de la loi sur le CO2 et de l’art. 15 de l’ordonnance sur le CO2, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est chargé de la coordination des mesures d’adaptation au plan fédéral ainsi qu’entre la Confédération et les cantons, en tenant compte des différentes compétences.

La coordination des mesures au plan fédéral (coordination horizontale) se fait dans le cadre de la collaboration existante entre les offices fédéraux ainsi qu’au sein du Comité interdépartemental Climat (CI Climat).

De nombreuses mesures nécessitent une collaboration et une coordination des activités de la Confédération, des cantons, des villes et des communes (coordination verticale). Les offices fédéraux veillent alors à intégrer les cantons, les villes et les communes dans le cadre des collaborations existantes. La conférence annuelle de coordination, qui rassemble l’OFEV et les cantons, permet d’assurer la coordination verticale, entre la Confédération et les cantons, des stratégies intersectorielles d’adaptation aux changements climatiques.

Développement ultérieur de la stratégie

L’adaptation aux changements climatiques est un processus qui doit être ajusté continuellement à l’évolution des conditions. La progression des changements climatiques et de leurs conséquences rend d’autant plus forte la nécessité de réagir avec des mesures ciblées. Comme l’ont montré justement les événements extrêmes de ces dernières années (les épisodes caniculaires des étés 2015 et 2018, les sécheresses du semestre d’été 2018, les fortes précipitations à Zofingue en 2017 et à Lausanne et Sion en 2018), de nombreux secteurs sont insuffisamment préparés à une augmentation de l’intensité, de la durée et de la fréquence de tels événements et il est nécessaire d’agir pour s’adapter aux changements climatiques. Dans le même temps, l’état des connaissances progresse continuellement au sujet des changements climatiques, de ses conséquences et des possibilités d’adaptation. Toutes ces évolutions doivent être prises en compte dans le développement de la stratégie. Un travail majeur consistera à effectuer et à mettre à jour les analyses de risques et d’opportunités liés au climat en Suisse, en se basant sur les scénarios climatiques CH2018, les données de base hydrologiques et les scénarios Hydro-CH2018. Il faudra faire en sorte d’y associer les services fédéraux qui n’étaient pas jusqu’à présent impliqués dans la mise en œuvre et le développement de la stratégie d’adaptation.

État de la mise en œuvre du plan d’action « Adaptation aux changements climatiques en Suisse »

Pour la mise en œuvre de la stratégie d'adaptation, le Conseil fédéral a adopté, par décision du 9 avril 2014, un premier plan d'action pour les années 2014-2019. Parallèlement, il a chargé le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de recenser tous les deux ans l'état de la mise en œuvre des mesures du plan d'action. Le premier relevé a été effectué en 2015.

En 2017, le Conseil fédéral a été informé des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie d'adaptation et des effets obtenus. Sur la base de ce rapport, il a chargé le DETEC, par décision du 1er décembre 2017, d'évaluer la nécessité d'agir en matière d'adaptation et d'élaborer un deuxième plan d'action.

Ce plan d'action pour les années 2020-2025 comprend 75 mesures au niveau fédéral. 63 de ces mesures sont des activités dans les secteurs et domaines politiques suivants : gestion de l'eau, gestion des dangers naturels, protection des sols, agriculture, économie forestière, énergie, logement, tourisme, gestion de la biodiversité, santé (humaine et animale) et développement territorial. 12 mesures sont intersectorielles et transversales. Elles visent à améliorer les bases de connaissances ainsi que la capacité d'action par la coordination, l'information et la sensibilisation.

Contribution de la stratégie d’adaptation à l’adaptation aux changements climatiques

Dans le cadre de l’évaluation de la stratégie d’adaptation réalisée en 2017, la contribution de cette dernière à la gestion des défis « Accentuation des fortes chaleurs », « Accroissement de la sécheresse estivale » et « Élévation de la limite des chutes de neige » a été analysée sur la base d’études de cas, de même que la prestation de coordination de l’OFEV . L’évaluation conclut que la stratégie apporte une contribution importante à l’adaptation aux changements climatiques. La stratégie offre un cadre pour une procédure uniforme et harmonisée aux échelles fédérale et cantonale. Les offices fédéraux ont été sensibilisés et amenés à agir, car la stratégie a été élaborée de manière collaborative et examinée systématiquement, et que les thèmes touchant à l’adaptation ont été présentés de façon cohérente. Il a été possible d’accroître le niveau d’adaptation à l’échelon fédéral en définissant clairement les responsabilités respectives dans la gestion des défis transversaux et en intégrant l’adaptation aux politiques sectorielles. Mesurer l’efficacité des mesures quant à leur contribution à la gestion des défis transversaux est une tâche exigeante, si bien qu’aucune conclusion définitive ne peut encore être tirée à ce sujet. Il y a toutefois lieu de croire que les mesures du plan d’action sont appropriées pour aborder les défis transversaux, bien que la plupart d’entre elles nécessitent du temps avant de porter leurs fruits.

Informations complémentaires

Dernière modification 19.12.2023