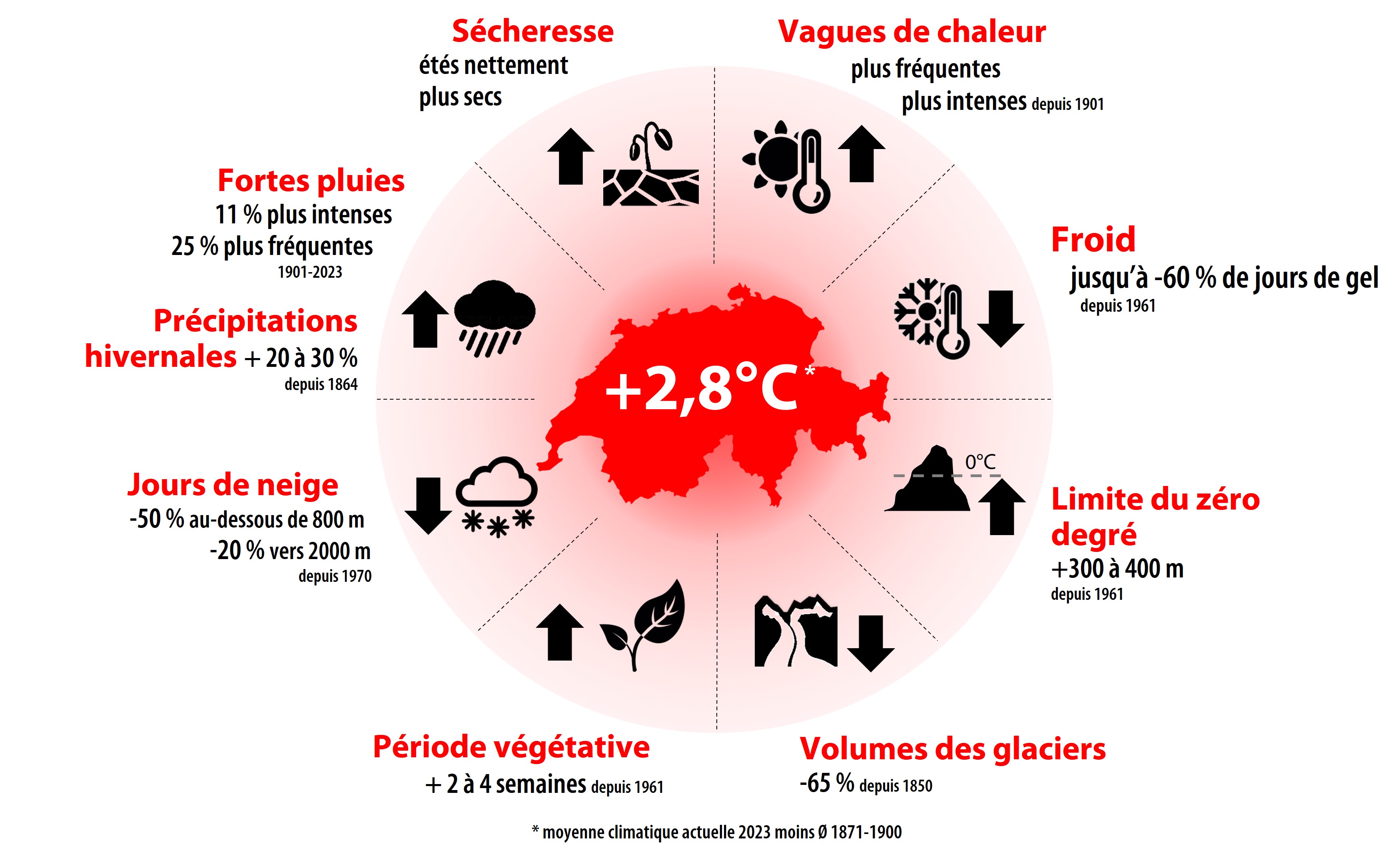

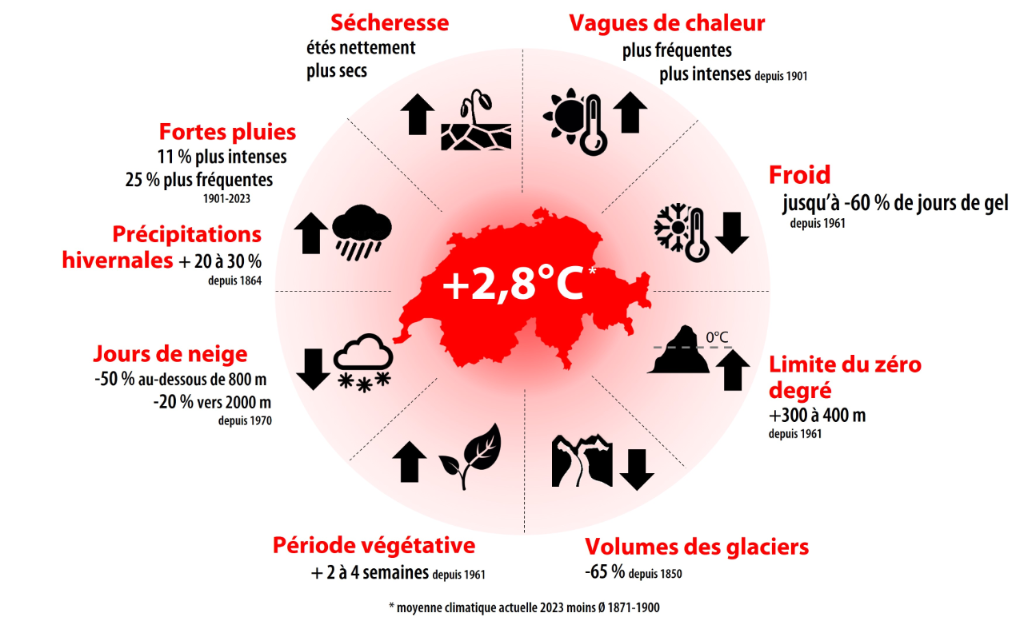

Les extrêmes sont-ils la nouvelle norme ?

Depuis la fin du 19ème siècle, le réchauffement de la région alpine a augmenté environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Les effets du changement climatique se font déjà ressentir en Suisse comme par exemple, à travers la hausse des canicules et des fortes pluies. Cela affecte les secteurs les plus variés de la société, de même que les espaces naturels et culturels en Suisse. Les observations montrent que les changements climatiques ont aussi une influence sur les dangers naturels. Pour y faire face, la Confédération prend diverses mesures.