Sind Extreme das neue Normal?

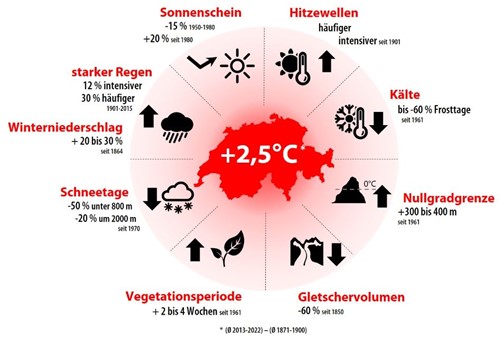

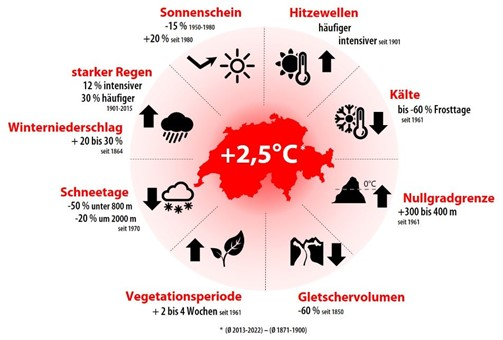

Im Alpenraum ist die Erwärmung seit dem späten 19. Jahrhundert im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt rund doppelt so stark angestiegen. Die Auswirkungen des Klimawandels sind in der Schweiz bereits spürbar, wie zum Beispiel durch die Zunahme starken Regenfällen oder von Hitzewellen. Dies betrifft die verschiedensten Bereiche der Gesellschaft sowie die Natur- und Kulturräume in der Schweiz. Beobachtungen zeigen, dass der Klimawandel auch einen Einfluss auf Naturgefahren hat. Um dem entgegenzuwirken, ergreift der Bund verschiedene Massnahmen.