Das Aufarbeiten der Altlasten in der Schweiz kommt planmässig voran. Doch welche Faktoren machen Sanierungen besonders erfolgreich? Die Grossprojekte von Bonfol im Jura und Pont Rouge im Unterwallis zeigen, dass neben innovativen technischen Ansätzen auch eine offene Informationspolitik wichtig ist.

Text: Kaspar Meuli

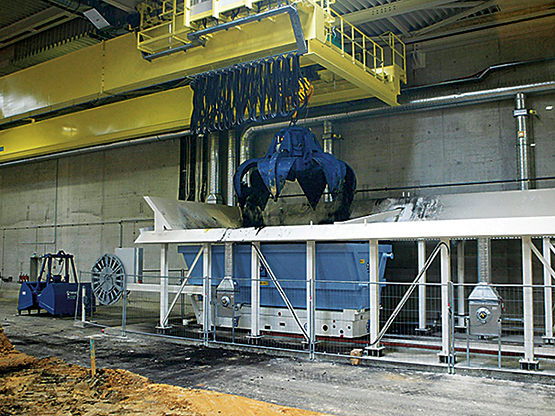

Mehr als 23 000 Container mit Chemieabfällen gelangten aus der ehemaligen Sondermülldeponie von Bonfol (JU) nach Deutschland und Belgien zur Verbrennung in Hochtemperaturöfen. Dies entspricht der Länge eines Güterzugs von Lausanne bis Bern. Der Vergleich macht auch Laien klar, dass die Sanierung von grossen Altlasten ein logistisches Problem darstellt. Die im September 2016 abgeschlossenen Arbeiten dauerten insgesamt 16 Jahre, von denen 11 für Planung und Vorbereitung nötig waren. Allein beim jurassischen Umweltamt füllt das Dossier 155 Bundesordner, und die Fachleute des Kantons haben rund 27 000 Stunden in das Vorhaben investiert. Für die eigentliche Planung und Sanierung der Deponie zeichneten die ehemaligen Betreiber verantwortlich. Ihr von den Behörden akzeptiertes Projekt umfasste unter anderem den Bau einer riesigen Aushubhalle, die während der Sanierung den Austritt von Schadstoffen in die Umgebung verhindern sollte. Damit ist dargelegt, dass eine grosse Sanierung auch eine enorme Planungsleistung darstellt.

Doch mit durchdachter Planung und ausgeklügelter Logistik ist es nicht getan. «Zum Erfolg beigetragen hat zweifellos auch, dass wir der Sicherheit und Gesundheit der hier arbeitenden Menschen ein grosses Gewicht beigemessen haben», sagt Jean-Pierre Meusy vom Umweltamt des Kantons Jura. Er betont, wie wichtig für das Gelingen zudem die transparente Kommunikation gewesen sei: «Der Kanton trug in Bonfol eine grosse Verantwortung», sagt Meusy, «wir haben unsere Arbeit unter Beobachtung von Medien und Nichtregierungsorganisationen geleistet.»

Um das Vertrauen der Bevölkerung in das 380 Millionen Franken teure Sanierungsvorhaben zu stärken, wurde unter anderem eine breit abgestützte Informationskommission geschaffen. Nach den meisten der insgesamt 68 Sitzungen kommentierte jeweils eines der Mitglieder – darunter Vertreter von ProNatura und Greenpeace – das Treffen in einem Videointerview, welches auf der Website der Kommission zu sehen war. Dass die Beteiligten bei der Sanierung der ehemaligen Tongrube um offene Kommunikation bemüht waren, hat viel mit der unrühmlichen Vergangenheit zu tun. Bis man sich in Bonfol, wo vor allem die Basler Chemie zwischen 1961 und 1976 hochgiftige Abfälle entsorgte, auf eine definitive Sanierung einigen konnte, vergingen beinahe 25 Jahre.

Öffentlich zugängliche Messresultate

Zum Klima der Transparenz hat auch das Umweltmonitoring beigetragen. So wurde etwa die gefilterte Hallenabluft mehrmals täglich mit Gaschromatografen gemessen und auf Rückstände von Schadstoffen kontrolliert. Auch die Qualität des Grund- und Oberflächenwassers überprüfte man an 70 Messpunkten rund um die Deponie. Die Resultate dieser Überwachungsarbeiten sind öffentlich zugänglich. Das Monitoring war nur eine der aufwendigen Massnahmen, um bei dieser äusserst komplexen Sanierung den Schutz von Umwelt und Menschen zu gewährleisten.

Als wichtiger Erfolgsfaktor erwiesen sich auch die Massnahmen zum Schutz der Belegschaft. Dazu zählten Vorkehrungen wie die strikte Trennung von sauberen und kontaminierten Arbeitsbereichen. Grossen Wert legte man zudem auf die regelmässige Gesundheitskontrolle. Dreimal pro Jahr mussten alle in Bonfol tätigen Arbeiter zum Urin- und Bluttest antreten, bei dem sie unter anderem auf krebserregende Stoffe getestet wurden. Und nachdem es 2010 bei den Aushubarbeiten zu einer Explosion gekommen war, forderten die Behörden eine zusätzliche Sicherheitsmassnahme: Die Schaufelbagger und Transportgeräte bewegten sich von nun an unbemannt via Fernsteuerung.

Die Sanierung von Bonfol ist eines von drei der im Jahr 2016 abgeschlossenen Grossprojekte. Ebenfalls erfolgreich zu Ende gingen die Sanierungen der Deponien von Pont Rouge in Monthey (VS) und von Kölliken (AG) – der wohl bekanntesten Sondermüllablagerung im Inland. «Das Aufräumen der Altlasten ist eine Generationenaufgabe», sagt Christiane Wermeille, Chefin der BAFU-Sektion Alt-lasten. «Wir sind dabei einen grossen Schritt weitergekommen, denn bis heute sind rund 1000 Standorte saniert worden.» Zahlenmässig fallen dabei vor allem die Schiessanlagen ins Gewicht. Ihren Abschluss fanden aber auch 300 Sanierungen von Betriebs- und Ablagerungsstandorten. Trotzdem bleibt noch einiges zu tun, existieren doch noch schätzungsweise 3000 sanierungsbedürftige belastete Standorte.

Innovative Technologien fördern

Entscheidend für den Erfolg einer Alt-lastensanierung ist eine Reihe von Faktoren. Dazu zählen nicht zuletzt technische Aspekte. Anhand der bisher vorliegenden Daten hat das BAFU die in der Schweiz eingesetzten Technologien analysiert. Gemäss dieser Zusammenstellung hat man die eingelagerten Abfälle und den belasteten Untergrund bei den allermeisten Sanierungen ausgehoben. Wie im Fall der drei erwähnten Grosssanierungen wurde das verschmutzte Aushubmaterial anschliessend im In- und Ausland entsorgt.

«Ein Aushub bietet zweifellos Vorteile», erklärt Christiane Wermeille. «Er lässt sich meistens schnell realisieren, und das Verfahren ist erprobt.» Doch es gibt auch Gründe, die gegen ein solches Vorgehen sprechen: Es ist teuer und eignet sich nicht, wenn Schadstoffe in einem überbauten Gebiet schlecht zugänglich sind oder sehr tief im Untergrund liegen. Zudem stellt die Aushubvariante eine nicht unerhebliche Umweltbelastung dar. Denn die ausgehobenen Abfälle müssen über weite Distanzen abtransportiert, danach mit grossem Aufwand behandelt und schliesslich häufig in Deponien eingelagert werden. Aus solchen Überlegungen propagiert das BAFU auch Alternativen zur klassischen Altlastensanierung, nämlich sogenannte In-situ-Methoden. Dabei handelt es sich um Verfahren, mit denen die Altlasten vor Ort von giftigen Stoffen befreit werden.

Wie solche Technologien konkret funktionieren, zeigt das Beispiel der Deponie Pont Rouge. Dort waren zwischen 1957 und 1979 Produktionsabfälle des Chemiewerks von Monthey abgelagert worden – vor allem Pigmente, Filterrückstände, Schlämme und Bauschutt. 2011 einigten sich der Kanton Wallis und die verschiedenen im Lauf der Geschichte beteiligten Chemiefirmen auf eine Sanierung. Dabei wählte man zuerst die gängige Methode eines Aushubs im Schutz einer grossen Halle – wie bei den Sanierungen von Kölliken und Bonfol. Nach Abschluss der Aushubarbeiten drängte sich in einem Teil der Deponie eine zusätzliche Behandlung auf, denn der Untergrund und damit auch das Grundwasser waren lokal ebenfalls stark kontaminiert.

Aufgeheizter Untergrund gibt Schadstoffe frei

Beim Abwägen der Vor- und Nachteile möglicher Sanierungsvarianten zeigte sich, dass ein thermisches Verfahren am besten abschnitt. Es ist unter dem Kürzel ISTD (In Situ Thermal Desorption) bekannt und funktioniert so: In den Boden gerammte Stahllanzen werden elektrisch derart erhitzt, dass sich der Untergrund auf über 100Grad Celsius erwärmt. Bei dieser Temperatur erfolgt eine Umwandlung der im Boden infiltrierten Schadstoffe in den gasförmigen Zustand, sodass man sie absaugen und in einer Abluftreinigungsanlage behandeln kann. Das Grundwasser liess sich mithilfe von eingeblasenem Dampf reinigen (Steam Enhanced Extraction). Auch bei diesem Verfahren gehen die Schadstoffe in den gasförmigen Zustand über und können abgesaugt und entsorgt werden.

Auf der ehemaligen Deponie Pont Rouge kam die Thermomethode mit grossem Erfolg zum Einsatz. Das 70 Meter lange und 25 Meter breite Sanierungsfeld umfasste Dutzende von Heizlanzen, die während rund eines halben Jahres betrieben wurden. «Die Massnahmen waren deutlich effizienter als prognostiziert», erklärt Sébastien Meylan von der für die Sanierung verantwortlichen Compagnie Industrielle de Monthey (CIMO). «Die Schadstoffe in Boden und Grundwasser liessen sich um 90 Prozent oder mehr reduzieren.» Diese Resultate bestärken das BAFU in seiner Haltung, die Entwicklung innovativer Techniken zur Altlastensanierung zu unterstützen. Auch wenn In-situ-Verfahren bestimmt nicht in jedem Fall geeignet seien, wolle der Bund dazu beitragen, dass dank des Einsatzes neuer Sanierungsmethoden weniger Abfall ins Ausland exportiert werde, sagt Christiane Wermeille. Ausserdem sei eine Behandlung der Schadstoffe vor Ort häufig wirtschaftlicher als ein Aushub und die externe Entsorgung von Altlasten.

Wissenstransfers für weitere Sanierungen

Von diesen Erkenntnissen werden zum Teil auch die noch bevorstehenden Grosssanierungen von Altlastenstandorten in der Schweiz profitieren können – genau wie von den übrigen Erfolgsfaktoren, die sich bei den nun abgeschlossenen Grossprojekten herauskristallisiert haben.

Bei den verbleibenden Sanierungsaufgaben handelt es sich erstens um die Deponie La Pila bei Hauterive (FR). In unmittelbarer Nähe der Saane wurden zwischen 1952 und 1973 Siedlungs- und Baustellenabfälle, aber auch Rückstände von Gewerbe- und Industriebetrieben aus der Stadt Freiburg und ihrer Umgebung eingelagert. Ausstehend ist zweitens die Sanierung des alten Stadtmists in Solothurn. Bis man den Standort 1976 zuschüttete, landete sämtlicher Abfall in drei nebeneinanderliegenden Deponien am westlichen Stadtrand. Zusätzlich zum Hauskehricht wurden auch problematische Substanzen wie Lösungsmittel entsorgt, die mehrheitlich versickerten. Eine dritte Sanierung betrifft die ehemalige Deponie Feldreben in Muttenz (BL). Hier wurden Siedlungsabfälle und ein geringer Anteil an Chemieabfällen eingelagert. Nach der Schliessung 1967 hat man das 48 000 Quadratmeter grosse Areal überbaut.

Wie wichtig bei diesen Grossprojekten neben einer optimalen Planung, Logistik und Kommunikation auch möglichst effiziente Sanierungstechnologien sind, zeigen die zu erwartenden Kosten: Jede der drei Sanierungen dürfte mehrere Dutzend Millionen Franken verschlingen.

Weiterführende Informationen

Letzte Änderung 28.08.2017