26.11.2019 – Wertvolle Lebensräume wie Moore oder Auen sind selten geworden. Die kostbarsten Restgebiete stehen mittlerweile unter Schutz und tragen massgeblich zur Erhaltung der Biodiversität in der Schweiz bei. Eine Untersuchung hat nun gezeigt, dass Aufwertungs- und Pflegemassnahmen wirken, aber noch nicht ausreichen, um die ökologische Qualität dieser Schutzgebiete zu sichern.

© BAFU

Einzigartige Gebiete

Die üppigen Auwälder der Bolle di Magadino am Lago Maggiore, die trockene und bunte Felsensteppe bei Saint-Martin im Kanton Wallis sowie das nasse und nährstoffarme Hochmoor zwischen Rothenthurm und Biberbrugg in der Zentralschweiz haben eines gemeinsam: Sie wurden als national bedeutend eingestuft und stehen unter Schutz.

Rund 7000 solcher Gebiete gibt es in der Schweiz. Diese bedecken insgesamt eine Fläche so gross wie der Kanton Schwyz. In den Schutzgebieten werden die kostbarsten Reste jener Lebensräume erhalten, die für die Schweiz typisch und charakteristisch sind (siehe Kasten Kurzporträt) und in den vergangenen Jahrhunderten grosse Verluste erlitten haben.

Die Biotope von nationaler Bedeutung heben sich meist deutlich von der übrigen Landschaft ab und sind zentrale Rückzugsgebiete für all jene Arten, die auf diese selten gewordenen Lebensräume mit ihren speziellen Umweltbedingungen angewiesen sind. Sie machen die Schweiz vielfältiger, farbiger, attraktiver und für Störungen (z.B. den Klimawandel) weniger anfällig. Sie sind zudem die Knoten bzw. Kerngebiete der Ökologischen Infrastruktur , einem landesweiten Netzwerk aus ökologisch wertvollen Lebensräumen, das in den kommenden Jahren in der Schweiz aufgebaut wird.

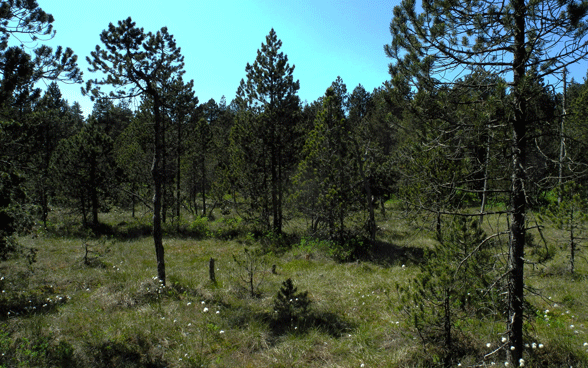

Die Schweiz mit ihren hohen Regenmengen und zahlreichen Mulden war früher reich an Mooren. Es sind geheimnisvolle und faszinierende Orte.

Auen sind extrem abwechslungsreiche Lebensräume, die von der Kraft des Wassers ständig umgestaltet werden. Es handelt sich um Naturlandschaften, wie sie im überbauten und landwirtschaftlich genutzten Mittelland nur noch selten anzutreffen sind.

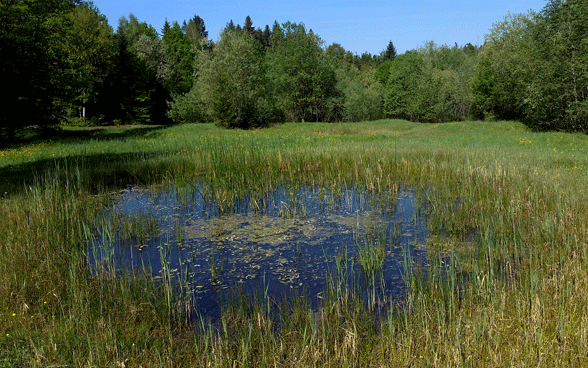

Zwei von drei Amphibienarten in der Schweiz sind bedroht. Hauptursache ist der dramatische Verlust von Laichgebieten wie Weiher, Teiche und Tümpel.

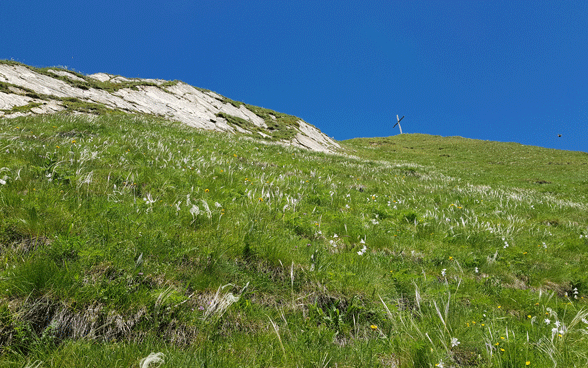

Trockenwiesen und -weiden waren vor 100 Jahren noch allgegenwärtig. Es ist ein Lebensraum aus Bauernhand und damit ein echtes Kulturgut. In keinem anderen Lebensraum können so viele Pflanzenarten auf einem Quadratmeter gezählt werden.

1987 hat das Schweizer Parlament die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, um Lebensräume von nationaler Bedeutung langfristig zu erhalten (Art. 18a NHG). Für den Schutz und die Pflege sind die Kantone zuständig.

Investitionen lohnen sich

Die Biotope von nationaler Bedeutung sind nicht nur faszinierend, sondern erbringen auch zahlreiche Leistungen, die zum Wohlergehen unseres Landes beitragen. Dazu gehören schöne Landschaften für den Tourismus, attraktive Naherholungsgebiete, die Bereitstellung von sauberem Wasser, der Klimaschutz (durch die Kohlenstoffspeicherung in Mooren) und der Schutz vor Hochwasser.

Viele der geschützten Objekte sind auf eine geeignete Nutzung, Pflege oder Aufwertung angewiesen, weil es sich entweder um Kulturbiotope handelt (z.B. Trockenwiesen), die dynamische Wirkung der Flüsse fehlt (Auen), der Wasserhaushalt gestört ist (Moore) oder sich gebietsfremde Pflanzenarten ausbreiten. Fehlen Nutzung und Pflege oder sind sie ungeeignet, sinkt die ökologische Qualität der Lebensräume.

Mit Unterstützung des Bundes haben Kantone und Nichtregierungsorganisationen in den letzten Jahren den Schutz der Biotope von nationaler Bedeutung intensiviert. Erste Erfolge sind erkennbar. Dies zeigt ein Programm des BAFU und der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (siehe Kasten Diagnose und Frühwarnsystem).

Beispielsweise nimmt in den von Natur aus gehölzfreien Hochmooren des Mittellands die Bedeckung mit Sträuchern ab, was auf gezielte und systematische Entbuschungsaktionen zurückzuführen ist. Und bei den Amphibien hat sich der Rückgang mancher Arten in den letzten 15 Jahren verlangsamt oder wurde sogar gestoppt. Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass Massnahmen erfolgreich sind und sich lohnen.

Das Programm «Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz», welches an der Eidg. Forschungsanstalt WSL im Auftrag des BAFU durchgeführt wird, überwacht den Zustand und die Entwicklung der Biotope von nationaler Bedeutung. Es werden Daten im Feld erhoben sowie Luftbildanalysen vorgenommen.

Die Erhebungen ermöglichen es, auch leichte und langsame Veränderungen zu erfassen, die schleichend stattfinden und von Auge kaum sichtbar sind. Negative Entwicklungen in den Lebensräumen können so rechtzeitig erkannt und Massnahmen zur Korrektur eingeleitet werden.

Weitere Anstrengungen nötig

Die Resultate der Wirkungskontrolle zeigen allerdings mehr negative als positive Entwicklungen. Insgesamt fand in den vergangenen 20 Jahren eine Verschlechterung der Lebensraumqualität in diesen eigentlich geschützten Gebieten statt. Die gesetzlichen Vorgaben werden somit (noch) nicht erfüllt. Folgende Verschlechterungen wurden festgestellt:

- Hochmoore und Flachmoore werden trockener.

- In den eigentlich mageren Hochmooren steigt der Nährstoffgehalt.

- Wie bei den Hochmooren steigt auch in den Trockenwiesen und -weiden der Nährstoffgehalt. Zudem breiten sich Büsche und Bäume aus.

- Die Qualität vieler Auenflächen sinkt. Invasive gebietsfremde Arten breiten sich aus.

- In den Amphibienlaichgebieten von nationaler Bedeutung gehen die Bestände der stark gefährdeten Arten Geburtshelferkröte und Kreuzkröte weiterhin zurück. Die anderen Arten konnten ihre grossen Verluste der letzten Jahrzehnte noch längst nicht kompensieren.

© BAFU

Zu viele Gebiete entwickeln sich offenbar entgegen den Schutzzielen. Schutz, Pflege und Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeutung sind noch ungenügend, in gewissen Objekten sind Sanierungsmassnahmen notwendig.

Die Ursachen für diese unerfreulichen Entwicklungen sind vielfältig. In den Mooren ist beispielsweise der Wasserhaushalt vielfach gestört, Trockenwiesen und -weiden werden entweder zu intensiv oder gar nicht mehr genutzt und in den Auen fehlt die gestaltende Kraft von frei fliessenden Gewässern. Hinzu kommt eine mangelhafte Umsetzung des Gebietsschutzes durch die Kantone.

Bund verstärkt sein Engagement

Es gilt nun, die negativen Entwicklungen zu stoppen und umzukehren. Nur wenn weitere Massnahmen ergriffen und die bisherigen Anstrengungen weitergeführt und verstärkt werden, kann eine umfassende Trendumkehr eingeleitet werden. Gelingt dies nicht, werden zahlreiche spezialisierte Pflanzen-, Tier- und Pilzarten aus der Schweiz verschwinden und die Biodiversitätskrise verschärfen.

Mit der Strategie Biodiversität Schweiz und dem dazugehörigen Aktionsplan tritt der Bund dem Problem der sich verschlechternden Biodiversität landesweit entgegen. Die 2016 durch den Bundesrat beschlossene Finanzierung von Sofortmassnahmen zugunsten der Biodiversität wurden bis 2024 verlängert und zusätzlich verstärkt. Zudem wurden in einigen Auengebieten Gewässer-Revitalisierungen durchgeführt und in weiteren Objekten sind Revitalisierungen und Wasserkraftsanierungen geplant.

Viele der Sofortmassnahmen betreffen die Behebung von Mängeln in den Biotopen von nationaler Bedeutung. Dazu gehören beispielsweise das Schliessen von Entwässerungsgräben in Mooren, Entbuschungsaktionen in Trockenwiesen und -weiden sowie die Neuanlage von Laichgewässern für Amphibien. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Entwicklung der Biotope von nationaler Bedeutung auch in den kommenden Jahren untersuchen, in Zukunft vermehrt positive Entwicklungen beobachten können.

Weiterführende Informationen

Letzte Änderung 26.11.2019