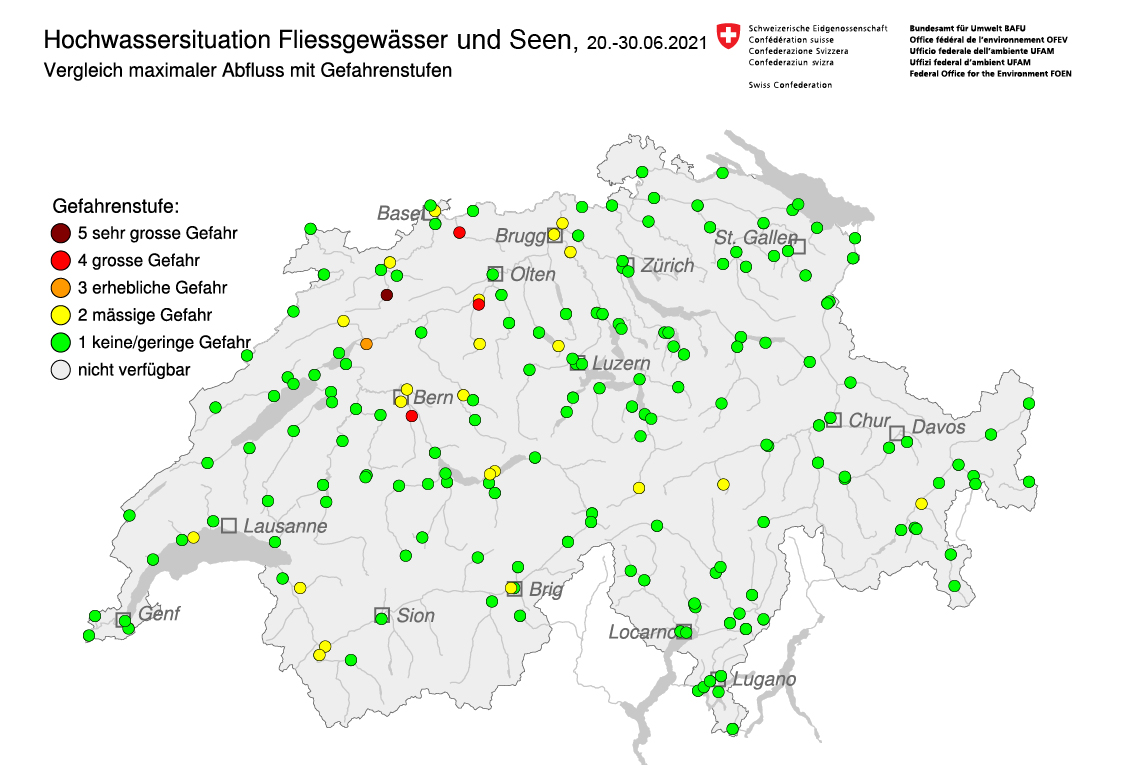

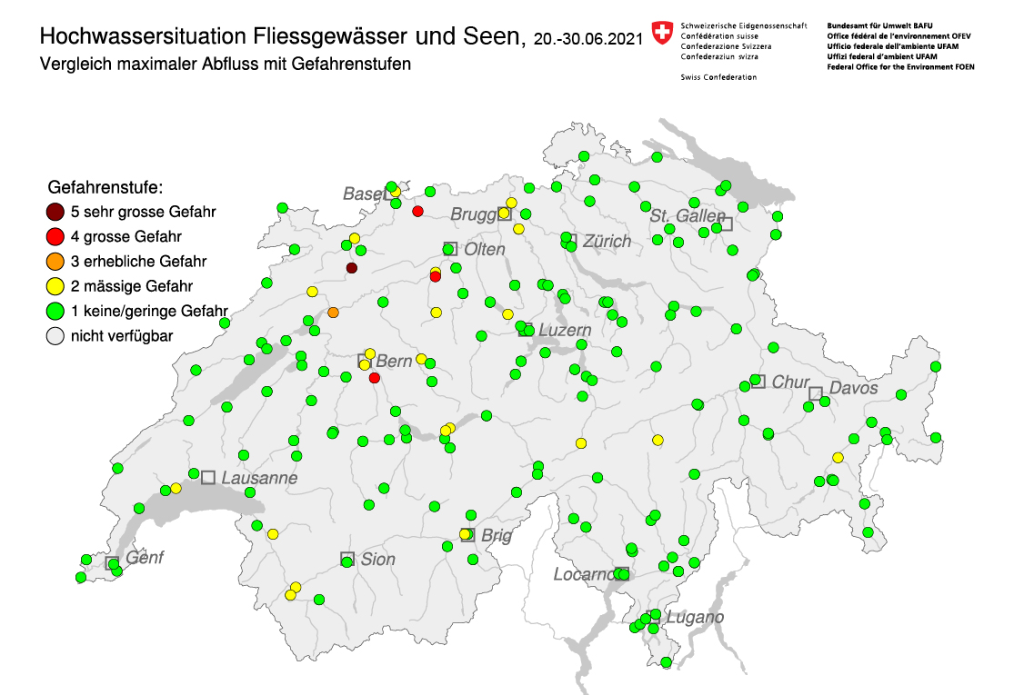

02.07.2021 – Starkregen und Hagel, Hochwasser führende Flüsse und überschwemmte Dörfer: Heftige Gewitter haben in der zweiten Junihälfte 2021 an manchen Orten der Schweiz grosse Schäden verursacht. Kleinere Flüsse wie die Gürbe (BE) oder die Birs (BL) stiegen in die Gefahrenstufe 4 bis 5 an. Ein Rückblick auf das hydrologische Geschehen.

© Philippe Gyarmati, BAFU

Hochwasser oder Überschwemmungen können verschiedene Ursachen haben: Starke Schneeschmelze, intensive Gewitter mit heftigem Regen oder Dauerregen über mehrere Tage. Bei den Ereignissen in der zweiten Junihälfte 2021 gaben die ersten beiden Faktoren den Ausschlag.

Überdurchschnittlich warm – aussergewöhnlich hohe Schneeschmelze

Bis Anfang Juni 2021 lag in den Bergen noch sehr viel Schnee: Ein kühler Monat Mai hatte verhindert, dass der Schnee schmelzen konnte und zeitweise schneite es in höheren Lagen sogar noch. Es folgten Tage mit hochsommerlichen Temperaturen und der Schnee schmolz aussergewöhnlich stark. Die Schneevorräte in den Alpen schrumpften rasch – und damit stiegen die Gewässer in alpinen Gebieten deutlich an. In den Flüssen wie der Rhone, der Aare oder dem Inn floss sehr viel Wasser ab, da sie von Schmelzwasser gespeist werden. Bei der Rhone zum Beispiel reichte die Schneeschmelze alleine aus – also ohne zusätzliche Niederschläge – um sie Mitte Juni an mehreren Tagen bis knapp unter die Gefahrenstufe 2 ansteigen zu lassen. In der Folge stiegen die Seen in diesen Regionen ebenfalls an (Genfersee und Brienzersee).

Hochwasser in kleineren und grösseren Flüssen

Ab dem 18. Juni gab es täglich heftige Gewitter unterschiedlichster Ausprägung. Lokal und regional summierten sich die Niederschlagsmengen gemäss Angaben von MeteoSchweiz bis zum 25. Juni auf 50 bis zu 130 mm, örtlich sogar noch mehr (siehe «Weiterführende Informationen»). Einzig die Ostschweiz sowie Teile von Graubünden blieben weitgehend verschont. In den betroffenen Gebieten stiegen kleinere Gewässer kurzfristig sehr stark an. Die aufgrund der Schneeschmelze bereits gut gefüllten grösseren Flüsse und Seen stiegen durch die zusätzlichen hohen Zuflüsse ebenfalls deutlich an. So erreichte beispielsweise die Aare bei Bern am 24. Juni ein Maximum von 410 m3/s im Bereich der Gefahrenstufe 2.

Die Böden waren vielerorts nach den starken Regenfällen seit dem 18. Juni schon gesättigt, so dass sie kaum mehr zusätzliches Wasser aufnehmen konnten und auch dieses Wasser in die Flüsse floss. Erneute gewittrige Niederschläge in den nachfolgenden Tagen hatten daher bei kleineren Gewässern extrem schnelle Abflussanstiege bis in die Gefahrenstufe 4 und 5 zur Folge, wie die Beispiele von Gürbe, Birs, Ergolz oder Murg zeigen (siehe Grafiken).

Diese Flüsse erreichten Abflussspitzen, die statistisch gesehen alle 30 bis 50 Jahre, an der Birs sogar noch seltener verzeichnet werden. Die gemessenen Werte liegen bei diesen Gewässern im Bereich der bisherigen Höchstwerte der langjährigen Messreihen. Die registrierten Hochwasserspitzen an weiteren Flüssen hatten Wiederkehrperioden von zwei Jahren.

Vom 27. bis 30. Juni gab es weitere heftige Gewitter, die lokal starke Pegelanstiege zur Folge hatten. Diesmal waren auch Gewässer in der Zentralschweiz betroffen.

Detaillierte Angaben zu den höchsten Messwerten, den Wiederkehrperioden und den maximal erreichten Gefahrenstufen sind folgender Zusammenstellung zu entnehmen:

Bei Gewittern sind es häufig die Wildbäche und kleineren Flüsse, die sehr rasch und stark ansteigen und über die Ufer treten, wie zum Beispiel am 22. Juni der Fluss Ruhaut in Cressier (NE). Diese Flüsse sind nicht durch das BAFU-Messnetz abgedeckt, daher sind keine Messdaten und statistischen Einordnungen vorhanden.

© Philippe Gyarmati, BAFU

Abfliessendes Regenwasser – aufsteigendes Grundwasser

Nicht nur überlaufende Bäche und Flüsse verursachen Schäden, sondern auch oberflächlich abfliessendes Regenwasser (sog. Oberflächenabfluss). An zahlreichen Orten waren die Überschwemmungen nicht die Folge von Gewässern, die über die Ufer traten, sondern von Starkniederschlägen auf die bereits gesättigten Böden oder auf versiegelte Flächen in den Städten (z.B. in Zug, Aarau oder Zürich).

Um Schäden vorzubeugen, steht u.a. die Gefährdungskarte «Oberflächenabfluss» zur Verfügung. Sie weist bis aufs Grundstück genau aus, wo es zu solchen Ereignissen kommen könnte. Rund die Hälfte von Hochwasserschäden geht auf den Oberflächenabfluss zurück.

Das Wasser kam jedoch nicht immer nur von oben: Teilweise stiegen auch die Grundwasserstände stark an und führten zu Wassereinbrüchen bei Gebäuden, wie zum Beispiel in Uttigen im Kanton Bern. Auch waren lokal Verschmutzungen von Trinkwasserfassungen zu verzeichnen (z.B. nach den Überschwemmungen in Cressier (NE)).

Eine ausführliche Zusammenstellung und Analyse der Schäden durch Hochwasser und Oberflächenabfluss oder auch Rutschungen infolge der Unwetter ist in diesem Dossier nicht möglich. Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL erfasst im Auftrag des BAFU aufgrund von Medienberichten Unwetterschäden in einer Datenbank und stellt jährlich eine Auswertung zusammen. Ausserdem führen die Kantone einen Naturereigniskataster, sodass die Angaben schweizweit einheitlich erhoben werden.

Vorsicht beim Baden in Flüssen

Bei Gewitter können Bäche und kleinere Flüsse sehr rasch ansteigen. Die aktuell noch grossen Abflussmengen bringen in grösseren Flüsse auch hohe Strömungsgeschwindigkeiten mit sich. Hochwasser führende Flüsse können ausserdem trüb sein, Gefahrenstellen sind deswegen weniger gut sichtbar. Beim Aufenthalt am Wasser und beim Schwimmen in Flüssen ist daher zurzeit grosse Vorsicht geboten.

Weiterführende Informationen

Letzte Änderung 02.07.2021