Les mesures d'exposition au RNI doivent permettre de déterminer l'exposition effective de la population aux principales sources de rayonnement non ionisant (p. ex. lignes à haute tension, stations de radio, applications de téléphonie mobile, WLAN). A cet effet, l'Office fédéral de l’environnement (OFEV) fait effectuer depuis 2021 des mesures dans toute la Suisse dans des espaces publics extérieurs et intérieurs typiques ainsi que dans des habitations privées. En 2022, les premiers résultats ont pu être publiés.

Le premier mandat visant à déterminer l’exposition de la population suisse au RNI a été mis au concours par l’OFEV pour la période 2021-2025 dans le cadre d’une procédure publique de passation de marché. En novembre 2020, un consortium appelé SwissNIS, composé de trois entreprises privées et d’un institut de recherche public, s’est vu attribuer le projet. Le montant du contrat s’élève à 1,1 million de francs suisses. Outre la réalisation des mesures, le mandat comprend le traitement et la publication des résultats de mesure dans des rapports annuels. Le premier des cinq rapports de cette série a été publié le 15 juin 2022 sur le site Internet de l’OFEV (voir le communiqué aux médias : OFEV – Premier rapport de monitoring du rayonnement non ionisant).

Pour les mesures d’exposition aux RNI, le consortium de projet SwissNIS, mandaté par l’OFEV, mise sur un concept de mesure innovant comprenant des mesures dans des lieux de séjour typiques, qui s’apparente au « Concept pour une surveillance nationale des champs électromagnétiques », adopté par le Conseil fédéral en décembre 2015 (PDF, 0.7 MB). Pour que l’exposition saisie soit la plus représentative possible, trois méthodes de mesure différentes sont utilisées.

Mesures d’itinéraires

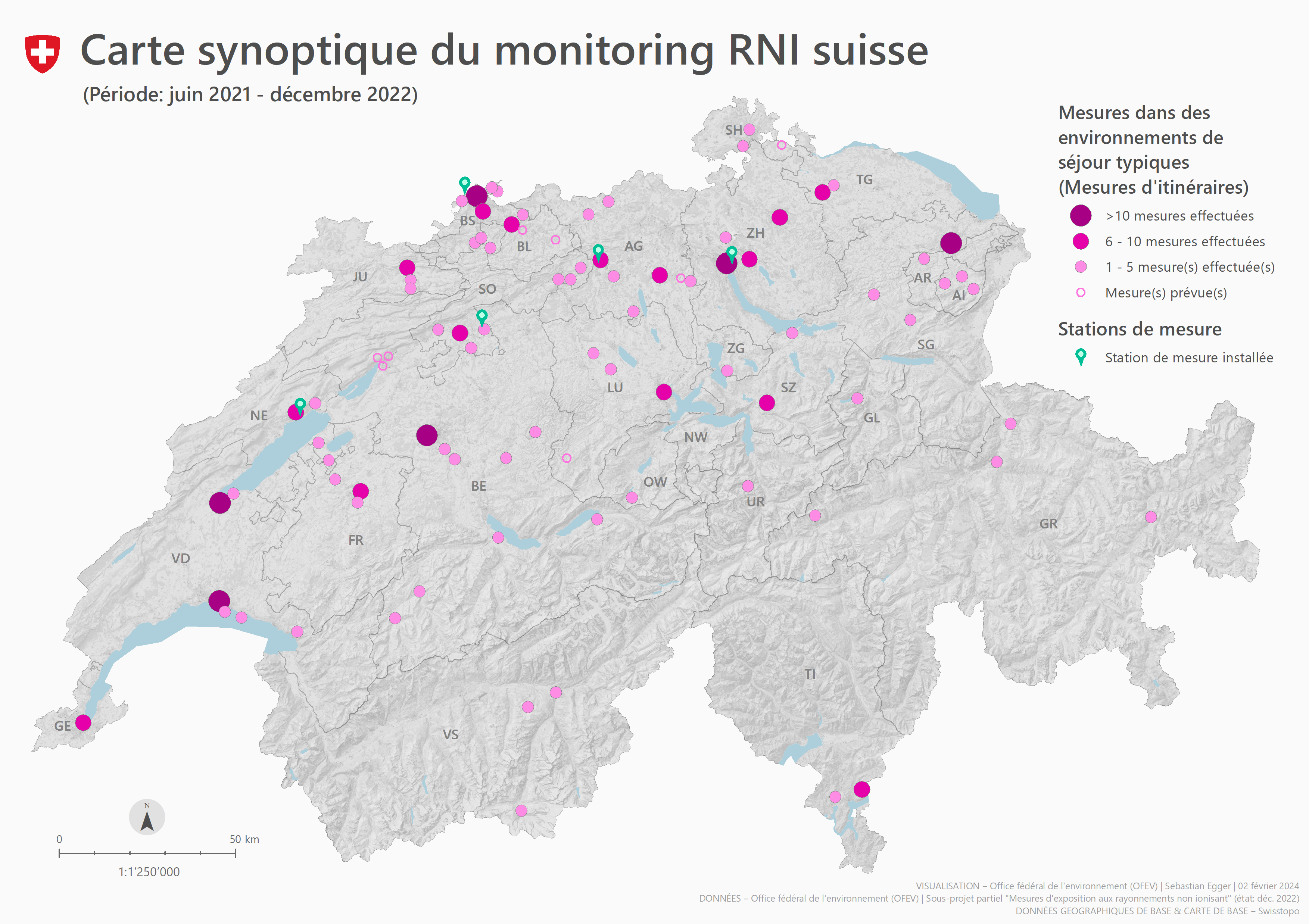

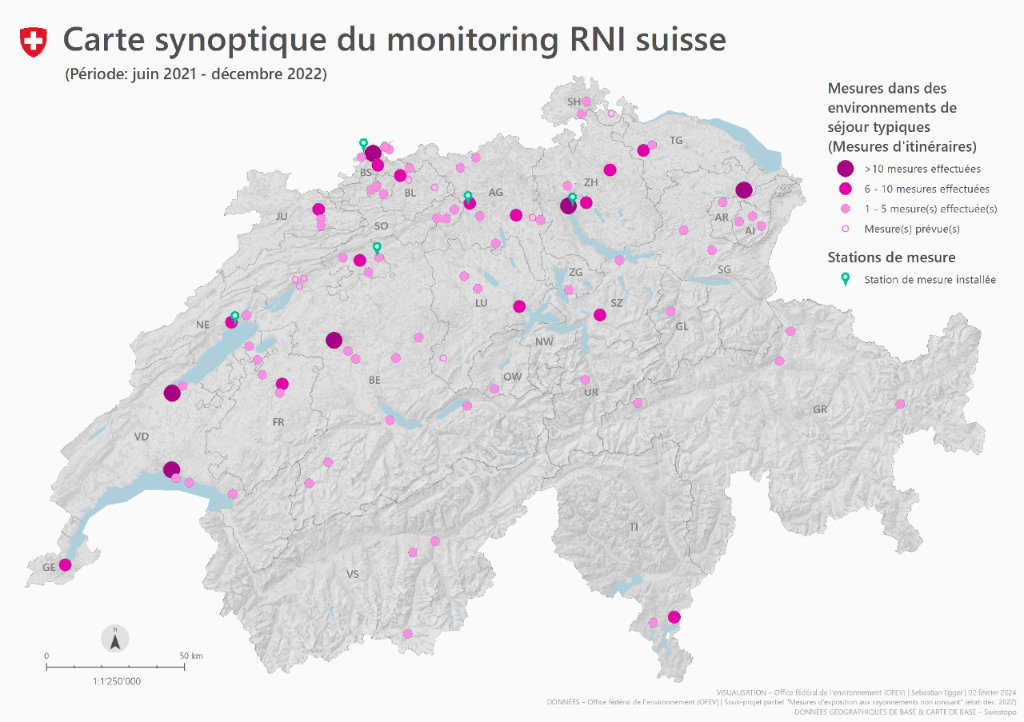

Les mesures d’itinéraires consistent à effectuer, à pied, des mesures avec des appareils mobiles sur des itinéraires prédéfinis. Les itinéraires de mesure sont répartis dans tous les cantons de Suisse et couvrent des zones extérieures typiques (p. ex. centres urbains, zones résidentielles, zones rurales), des zones publiques (p. ex. gares, restaurants) ainsi que l’espace réservé aux passagers dans les transports publics (p. ex. trains, trams, bus). Les appareils de mesure mobiles sont transportés dans un sac à dos spécial. La distance entre les appareils de mesure et le corps est choisie de manière à réduire l’effet de blindage du corps le plus possible. Le sac à dos contient des appareils mesurant non seulement le rayonnement de haute fréquence, comme celui de la téléphonie mobile ou du WLAN, mais également le rayonnement de basse fréquence, comme celui des lignes à haute tension. Les différentes mesures d’itinéraires sont bisannuelles, ce qui permet de suivre l’évolution de l’exposition dans le temps.

Mesures spot

Les personnes passent une grande partie de leur temps dans leur appartement ou leur maison. Selon l’Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), les logements sont considérés comme des lieux à utilisation sensible Ces lieux sont en outre protégés par des valeurs limites plus strictes. C’est pourquoi des mesures plus précises – appelées mesures spot – sont effectuées dans des espaces intérieurs privés. Elles consistent en des mesures mobiles effectuées dans tout l’appartement, en une mesure stationnaire de courte durée réalisée au milieu du salon et en une mesure d’une durée de 24 heures exécutée dans la chambre à coucher. Les mesures spot englobent différentes zones d'habitation (p. ex. centres urbains, zones rurales) et différents types de bâtiments (p. ex. maison individuelle, immeuble, ferme) et incluent les logements situés à proximité immédiate des principales sources fixes de RNI (p. ex. ligne à haute tension, installation de téléphonie mobile).

Mesures permanentes stationnaires

Depuis 2022, des mesures permanentes stationnaires sont effectuées dans le cadre d’une phase pilote concernant cinq stations de mesure fixes. Durant cette phase pilote, on teste si l’enregistrement continu de données à certains endroits peut fournir des informations supplémentaires sur les variations saisonnières et journalières et sur l’évolution temporelle de l’exposition au RNI.

Selon ce concept, l’exposition au RNI sera mesurée, entre 2021 et 2025, dans plus de 70 communes dans toute la Suisse.

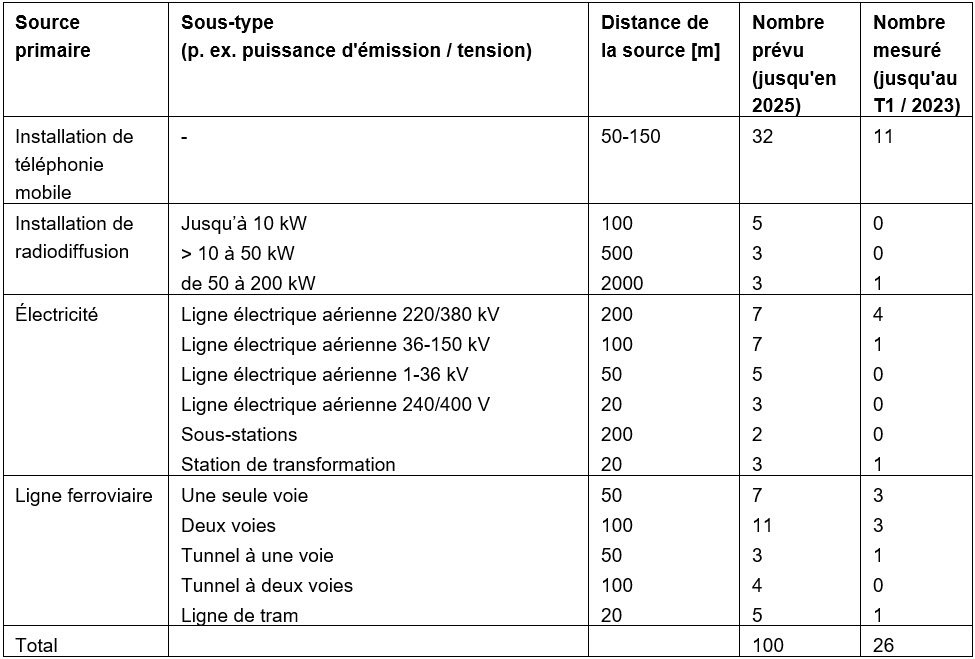

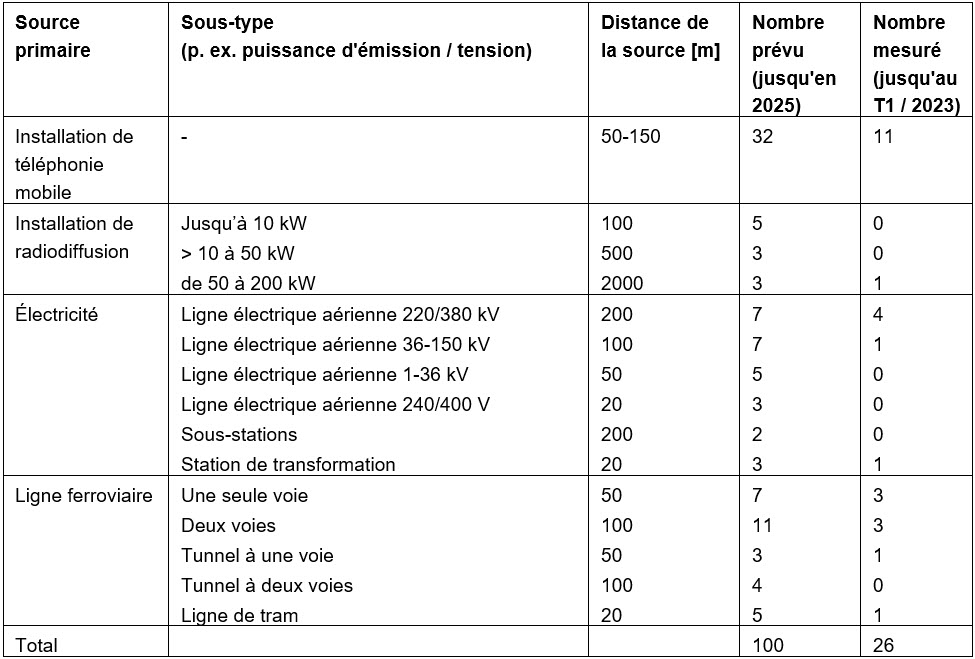

Jusqu'à fin 2022, des mesures d'itinéraires ont été effectuées dans 225 zones extérieures typiques de Suisse (sur un total de 300 prévues) pour évaluer l'exposition de la population au RNI. En outre, 158 mesures ont été effectuées dans des espaces publics (p. ex. restaurant, gare, supermarché) et 246 dans des transports publics (p. ex. bus, train, tram). La figure 3 présente sur une carte synoptique les zones extérieures et les espaces publics typiques sélectionnées pour les mesures de RNI. Jusqu'en mars 2023, 26 mesures (sur un total de 100 prévues) ont pu être effectuées dans des logements privés (voir tableau 1). Les mesures dans les logements privés accusent encore un certain retard en raison de la pandémie de Corona. En outre, depuis janvier 2023, cinq stations de mesure fixes sont exploitées et l’exposition y est mesurée en permanence depuis lors.

Généralités

Le concept des mesures d'exposition au RNI est conçu pour saisir l'exposition typique de la population sur une longue période. En 2021, la première année de mesure, l'accent a été mis sur la mise en œuvre du concept de mesure dans la pratique. Les premiers résultats indiquent globalement une exposition modérée de la population au RNI, nettement inférieure à la valeur limite d’immissions. Le nombre de mesures augmentant constamment à l’avenir, la robustesse et la fiabilité des connaissances et des conclusions basées sur ces mesures augmenteront elles aussi continuellement.

Exposition aux rayonnements à haute fréquence dans les zones accessibles au public

L’exposition aux rayonnements à haute fréquence dans les zones accessibles au public, c’est-à-dire les lieux que fréquente la population au quotidien, se situe généralement à un niveau bas (état des données : déc. 2021). Les expositions moyennes les plus élevées - à un niveau toutefois bas - ont été mesurées aux arrêts de tram (0,66 V/m), dans les zones industrielles (0,4 V/m) et dans les grands centres urbains (0,38 V/m). Les expositions moyennes les plus faibles ont été enregistrées dans les zones agricoles (0,17 V/m) et dans les zones naturelles (0,08 V/m) (voir figure 4).

Exposition aux champs magnétiques à basse fréquence dans les lieux accessibles au public

L'exposition aux champs magnétiques à basse fréquence dans les zones accessibles au public se situe en moyenne entre 0,02 et 1,15 µT. Les charges moyennes les plus élevées – à un niveau bas – sont apparues dans les trains (1,15 µT), aux arrêts de bus (0,62 µT) et dans les gares (0,51 µT) (voir figure 5).

Exposition dans les logements privés

Dans les logements privés, les mesures n’en sont qu’à leurs débuts (état : décembre 2021). Les expositions mesurées jusqu’à présent ont toujours été de bas niveau. Le nombre de mesures est toutefois insuffisant pour pouvoir tirer des conclusions générales. Les premiers résultats fiables sont attendus pour le prochain rapport annuel, au deuxième trimestre 2023.

Évolution de l’exposition au RNI dans le temps

La comparaison avec une étude de 2014, réalisée sur mandat de l’OFEV avec un concept de mesure similaire, montre que l’exposition en 2021 se situe à un niveau similaire à celui de 2014 – malgré une multiplication par vingt du volume de données transmises par téléphonie mobile durant la même période [voir indicateur électrosmog (admin.ch)]. La poursuite et la répétition des mesures dans la série actuelle et les mesures permanentes stationnaires permettront d’effectuer d’autres analyses sur l’évolution temporelle de l’exposition au RNI.

Quelles sources contribuent le plus à l'exposition ?

Dans le domaine des hautes fréquences, ce sont le plus souvent les installations de téléphonie mobile qui contribuent le plus à l'exposition moyenne aux sources de rayonnement provenant de l'environnement (voir figure 6 barres bleu clair). Ce n'est que dans le train et le métro que la majeure partie de l'exposition moyenne provient des téléphones portables des autres voyageurs (voir figure 6 barres bleu azur).

Remarque : les mesures d’exposition au RNI enregistrent de manière ciblée les parts de rayonnement qui proviennent de l'environnement, mais pas celles qui sont générées par le propre téléphone portable. D'autres études ont déjà montré que l'utilisation du propre téléphone mobile détermine le plus fortement l'exposition individuelle (p. ex. Birks et al. (2018), van Wel et al. (2021); pour plus d'informations, voir https://www.5g-info.ch/fr/quel-role-joue-mon-telephone-portable-dans-lexposition-totale-au-rayonnement-non-ionisant/).

Dans le domaine des basses fréquences, la majeure partie de la charge provient généralement des installations d'alimentation électrique. En revanche, dans les gares, les trains, le métro et les arrêts de bus c’est le courant ferroviaire qui détermine la charge. On peut supposer qu'en 2021, un nombre relativement important de mesures ont été réalisées à des arrêts de bus et dans des restaurants qui se situent à proximité de gares. La part du courant ferroviaire va donc diminuer avec l'augmentation du nombre de mesures. Comme on pouvait s'y attendre, c'est dans le tram et à l'arrêt de tram que la charge, due au courant d'ondulation du tram, est la plus prononcée.

Généralités

Les résultats du deuxième rapport annuel montrent que la population est, dans l’ensemble, modérément exposée au rayonnement non ionisant (RNI), confirmant ainsi les constats établis dans le premier rapport annuel. Dans les lieux où des personnes séjournent habituellement, l’exposition est clairement inférieure aux valeurs limites d’immissions. Les bases légales de protection de la santé sont donc respectées. Les valeurs les plus élevées ont été mesurées dans les gares et aux arrêts de tram, lieux fréquentés par un grand nombre d’utilisateurs d’appareils mobiles. Les données relevées ici demeurent toutefois nettement en deçà des valeurs limites d’immissions. Les valeurs les plus basses ont été mesurées dans des zones naturelles. Dans les écoles, l’exposition est également faible.

Exposition au rayonnement haute fréquence dans l’espace public

L’exposition au rayonnement haute fréquence mesurée en 2022 dans les espaces accessibles au public – autrement dit, les lieux où des personnes séjournent habituellement au quotidien – se situe en moyenne entre 0,13 et 0,73 V/m (moyenne quadratique, RMS). Ces valeurs, similaires à celles de l’année précédente, correspondent à un faible niveau d’exposition. Les valeurs moyennes les plus élevées (mais néanmoins encore basses) ont été mesurées aux arrêts de bus (0,73 V/m), dans les gares (0,54 V/m), dans les centres-villes urbains (0,48 V/m), aux arrêts de tram (0,43 V/m) et dans les zones industrielles (0,43 V/m). Les valeurs moyennes les plus basses ont été relevées dans les zones naturelles (0,13 V/m) et à caractère rural (0,14 à 0,22 V/m) ainsi que dans des supermarchés (0,13 V/m), des écoles (0,21 V/m) et une bibliothèque (0,08 V/m) (cf. figure 8). Toutes les données mesurées (soit env. 270 000) sont clairement – et souvent très nettement – inférieures aux valeurs limites d’immissions.

Ce sont généralement les installations de téléphonie mobile qui contribuent le plus à l’exposition moyenne (cf. figure 9, barres bleu clair). Dans certains cas, ce sont toutefois les installations de radiodiffusion qui constituent la plus grande source d’exposition, en particulier si les mesures ont été effectuées à proximité d’un émetteur de radiodiffusion. Dans le métro, la majeure partie de l’exposition moyenne provient des téléphones portables des autres voyageurs (cf. « liaison montante », barres bleu azur). Dans les transports publics ainsi qu’à l’intérieur des bâtiments (bibliothèque, supermarché, école), la part imputable au réseau Wi-Fi est un peu plus prononcée.

Dans les lieux où peu de mesures ont été effectuées (valeur « N » faible), chaque mesure peut avoir un impact important sur la part moyenne des différentes sources. Les neuf mesures effectuées dans les zones rurales constituent un cas particulier. Trois d’entre elles ont été ont été réalisées à proximité d’un émetteur de radiodiffusion et six dans des zones qui en étaient dépourvues. Les résultats montrent des différences notables entre les zones avec émetteur (1,07 V/m) et celles sans émetteur (0,17 V/m), non seulement en matière d’exposition moyenne mais aussi pour ce qui concerne la part imputable à la radiodiffusion (99,7 % avec émetteur et 42 % sans émetteur). Du fait de la faible quantité de mesures effectuées (N=9) et du mode de calcul de la moyenne quadratique, les valeurs élevées des trois zones dotées d’un émetteur participent grandement à la part importante (97,2 %) attribuée à la radiodiffusion dans cet environnement de mesure. Les installations de radiodiffusion sont souvent situées sur des points élevés (collines, montagnes, etc.). Dans les zones rurales et agricoles, elles peuvent ainsi constituer une large part des valeurs d’exposition relevées (lesquelles demeurent toutefois basses). Cependant, compte tenu de la faible quantité de mesures effectuées et de la surreprésentation statistique de certaines zones dotées d’un émetteur de radiodiffusion, les valeurs moyennes d’exposition relevées et la contribution moyenne de la radiodiffusion sont surestimées et non représentatives des zones agricoles de Suisse. Pour cette raison, la catégorie « zone agricole » se voit assortie d’un astérisque.

Remarque : les mesures d’exposition au RNI saisissent de manière ciblée les parts de rayonnement provenant de l’environnement, mais ne relèvent pas celles qui sont générées par le propre téléphone portable. D’autres études ont toutefois déjà révélé que l’utilisation de son propre téléphone portable est la première source d’exposition individuelle (p. ex. Birks et al. [2018], van Wel et al. [2021] ; consulter https://www.5g-info.ch/fr/quel-role-joue-mon-telephone-portable-dans-lexposition-totale-au-rayonnement-non-ionisant pour de plus amples informations).

Exposition aux champs magnétiques basse fréquence dans l’espace public

L’exposition aux champs magnétiques basse fréquence dans les zones accessibles au public se situe en moyenne (RMS) entre 0,03 et 2,47 µT. Les charges moyennes les plus élevées ont été mesurées dans les trains (2,47 µT) et les gares (1,60 µT) (cf. figure 10). C’est également dans les trains et les gares qu’ont été enregistrées les valeurs individuelles les plus élevées. Tous les résultats de mesure demeurent toutefois nettement inférieurs aux valeurs limites d’immissions.

Dans la plupart des environnements de mesure, la majeure partie de la charge provient des champs magnétiques basse fréquence (50 Hz) des installations d’alimentation électrique. Il est plus rare que le courant ferroviaire (16,7 Hz) soit la source basse fréquence dominante, comme cela est par exemple le cas dans les gares ou les trains. Le fait que le courant ferroviaire représente la majeure partie de la charge basse fréquence dans les zones naturelles, les hautes écoles (EPF/Uni/HES) et les écoles a tout lieu de surprendre. La raison pourrait en être que certains lieux de mesure étaient situés à proximité d’un tronçon ferroviaire. Néanmoins, les charges imputables aux champs magnétiques basse fréquence sont si faibles dans ces lieux que l’on ne peut en tirer de conclusions d’ordre général sur les contributions moyennes (très faibles) des sources à l’exposition globale. Comme on pouvait s’y attendre, c’est dans les trams et aux arrêts de tram que la charge due au courant ondulé des trams (300 Hz) est la plus prononcée.

Exposition au rayonnement haute fréquence dans les logements privés

Dans les logements privés, les valeurs de mesure de l’exposition au rayonnement haute fréquence se situent globalement à un niveau bas (cf. figure 12). Pour les logements n’ayant pas été choisis du fait de leur proximité spatiale avec une source haute fréquence (catégorie : logement choisi de manière aléatoire), l’exposition moyenne (RMS) se situe entre 0,16 et 0,28 V/m. Y compris à proximité d’installations de téléphonie mobile, l’exposition mesurée est à peine plus élevée (0,27 à 0,35 V/m en moyenne). La charge moyenne (RMS) la plus forte (env. 1,25 V/m) a été relevée dans un logement situé à proximité d’une antenne de téléphonie mobile et la seconde (env. 0,95 V/), dans un logement choisi de manière aléatoire.

La répartition par sources à la figure 13 montre que ce sont les installations de téléphonie mobiles qui contribuent le plus à l’exposition au rayonnement haute fréquence dans les logements, même quand elles ne se trouvent pas à proximité immédiate. Parmi les sources d’exposition les plus importantes, les installations de radiodiffusion et les réseaux Wi-Fi arrivent respectivement en deuxième et troisième position. Dans les logements en particulier, la contribution du réseau Wi-Fi est très prononcée. Seule une mesure a pu être effectuée à proximité d’une installation de radiodiffusion. Il serait donc prématuré de tirer ici des conclusions. Concernant l’exposition au rayonnement haute fréquence dans les logements privés, les mesures réalisées au cours des prochaines années permettront de vérifier si les premières tendances se confirment.

Remarque : les mesures d’exposition au RNI saisissent de manière ciblée les parts de rayonnement provenant de l’environnement, mais ne relèvent pas celles qui sont générées par le propre téléphone portable. D’autres études ont toutefois déjà révélé que l’utilisation de son propre téléphone portable est la première source d’exposition individuelle (p. ex. Birks et al. [2018], van Wel et al. [2021] ; consulter https://www.5g-info.ch/fr/quel-role-joue-mon-telephone-portable-dans-lexposition-totale-au-rayonnement-non-ionisant pour de plus amples informations).

Exposition aux champs magnétiques basse fréquence dans les logements privés

Dans les logements privés, l’exposition moyenne aux champs magnétiques basse fréquence se trouve également à un niveau bas (cf. figure 14). Pour les logements n’ayant pas été choisis du fait de leur proximité spatiale avec une source basse fréquence (catégorie : logement choisi de manière aléatoire), l’exposition moyenne (RMS) se situe à 0,1 µT. Les mesures effectuées jusqu’ici à proximité d’installations d’alimentation électrique (p. ex. lignes aériennes de 36 à 150 kV, postes de transformation) ou de lignes de chemin de fer ou de tram ne présentent généralement pas de très fortes charges. Affichant des valeurs moyennes comprises entre 0,04 et 0,27 µT, elles se situent à un niveau bas. Comme on pouvait s’y attendre, les résultats les plus élevés ont été mesurés dans les logements situés à proximité de lignes aériennes de 220/380 kV, avec des valeurs atteignant 0,87 à 0,97 µT. Les mesures réalisées dans un logement en particulier, situé à proximité directe d’une ligne aérienne de 220/380 kV, ont contribué aux valeurs moyennes nettement plus élevées établies dans cette catégorie. En effet, les trois mesures effectuées correspondent à une exposition moyenne comprise entre 1,5 et 1,7 µT.

L’analyse de la contribution des différentes sources (cf. figure 15) dans les logements pris en compte jusqu’ici montre que c’est le courant ferroviaire (16,7 Hz) qui contribue pour la plus grande part à la charge globale relevée. Ce résultat surprenant est probablement dû au caractère non représentatif de la sélection de logements pris en compte jusqu’ici. En outre, la quantité de mesures effectuées dans les différentes catégories de sources est encore faible. Sans surprise également : les installations d’alimentation du réseau électrique général (50 Hz) constituent la source principale pour les logements situés à proximité directe. Concernant l’exposition aux champs magnétiques basse fréquence dans les logements privés, les mesures réalisées au cours des prochaines années permettront de vérifier si les premières tendances se confirment.

Jusqu’en 2025 au moins, des mesures seront encore réalisées dans les lieux accessibles au public et dans les logements privés. Fin 2025, les deux collectes de données sur l’exposition au RNI dans les lieux accessibles au public de toute la Suisse (production de deux jeux de données complètes couvrant l’ensemble du pays) ainsi que les 100 mesures réalisées dans les logements privés seront achevées.

Le troisième rapport annuel sur les mesures d’exposition au RNI paraîtra au cours de l’été 2024. Il viendra compléter le premier jeu de données établi à l’échelle de toute la Suisse pour les lieux accessibles au public et permettra une comparaison avec les mesures répétées initiées au cours de l’été 2023. Les résultats relatifs à l’exposition dans les logements privés seront complétés par les mesures effectuées en 2023. Le rapport présentera en outre les premiers résultats des mesures permanentes stationnaires recueillies à partir de l’été 2022 au niveau de cinq stations de mesure.

Rapports

Publication « Mesures d’exposition aux rayonnements non ionisants : Rapport annuel 2021 - Consortium de projet SwissNIS » (PDF, 6 MB, 24.05.2022)Sur mandat de l'OFEV

Publication « Mesures d'exposition au rayonnement non ionisant : Rapport annuel 2022 - Consortium de projet SwissNIS » (PDF, 5 MB, 30.08.2023)Sur mandat de l'OFEV

Dernière modification 19.03.2024

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)