07.09.2023 - L'environnement est un facteur essentiel pour la santé et les êtres vivants. Le 7 septembre constitue la journée internationale sous le thème «Ensemble pour un air pur». Le but est de sensibiliser un large public sur l’importance d’une bonne qualité de l’air et des mesures pour l’améliorer.

Chaque personne respire quotidiennement environ 15'000 litres d'air, essentiel pour la vie. Il contient malheureusement aussi des polluants en provenance du trafic, de l'industrie, de l'artisanat, de l’agriculture, des ménages, des installations de combustion, des matériaux de construction, ainsi que de la fumée de tabac. Ces polluants pénètrent dans nos poumons par le nez, la gorge et les voies respiratoires. Ils peuvent provoquer ou aggraver les crises d'asthme, les bronchites et les toux chroniques ou d'autres maladies des voies respiratoires et des poumons, et même des cancers du poumon. Ils agissent aussi par un raccourcissement de l'espérance de vie en raison des maladies cardio-vasculaires.

La protection de la population et des écosystèmes est prise en compte dans les valeurs limites d'immission de l’ordonnance sur la protection de l’air. Elles ne concernent pas que les polluants qui sont directement émis, mais aussi ceux qui résultent de la transformation d’autres polluants –précurseurs- dans l’air comme c’est le cas pour l’ozone, par exemple. Les valeurs limites en Suisse sont établies sur la base de l’ensemble des connaissances scientifiques relatives aux effets néfastes et tiennent compte de la sensibilité accrue de certains groupes de la population, tels que les enfants, ainsi que les personnes âgées ou malades.

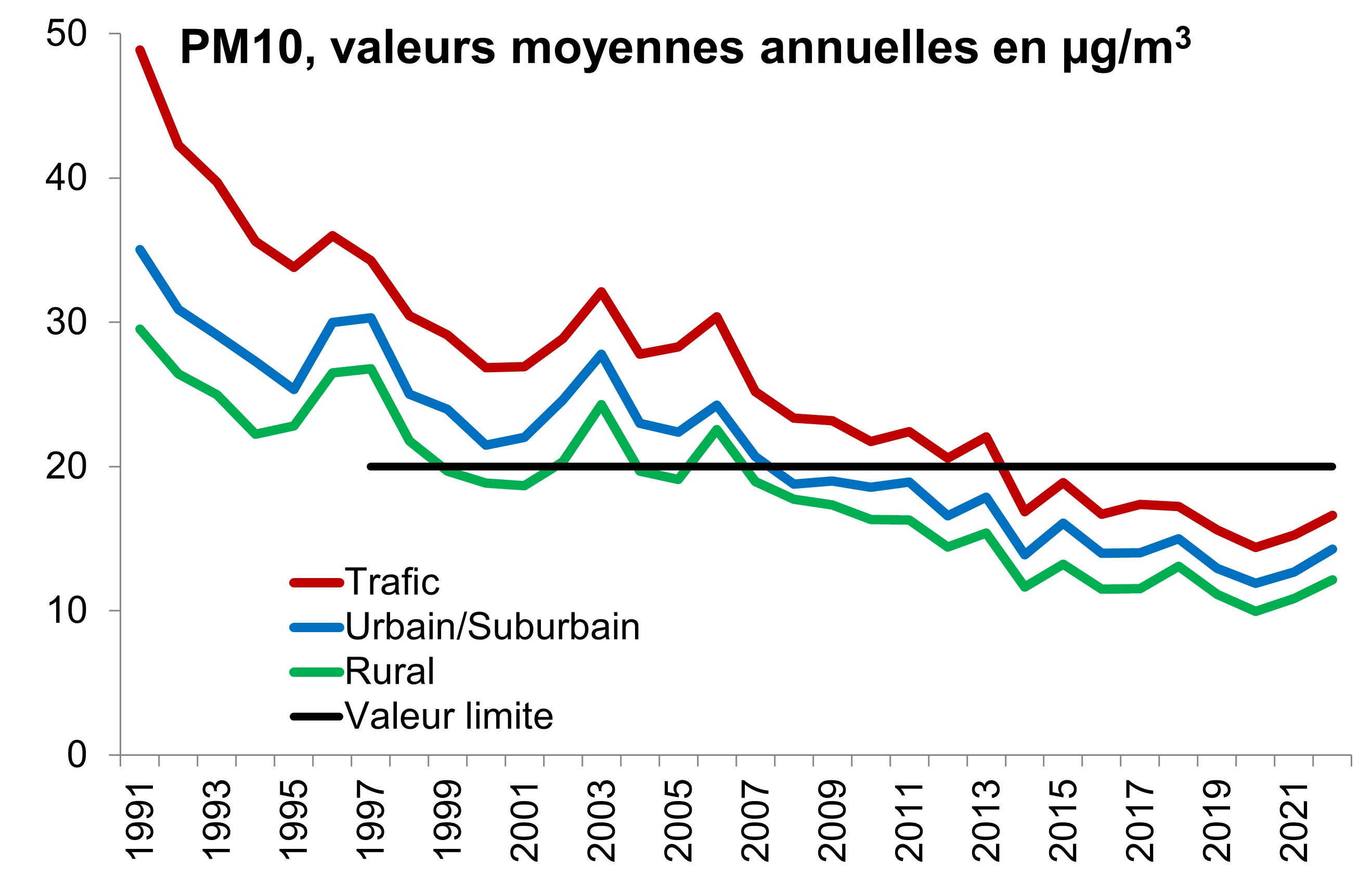

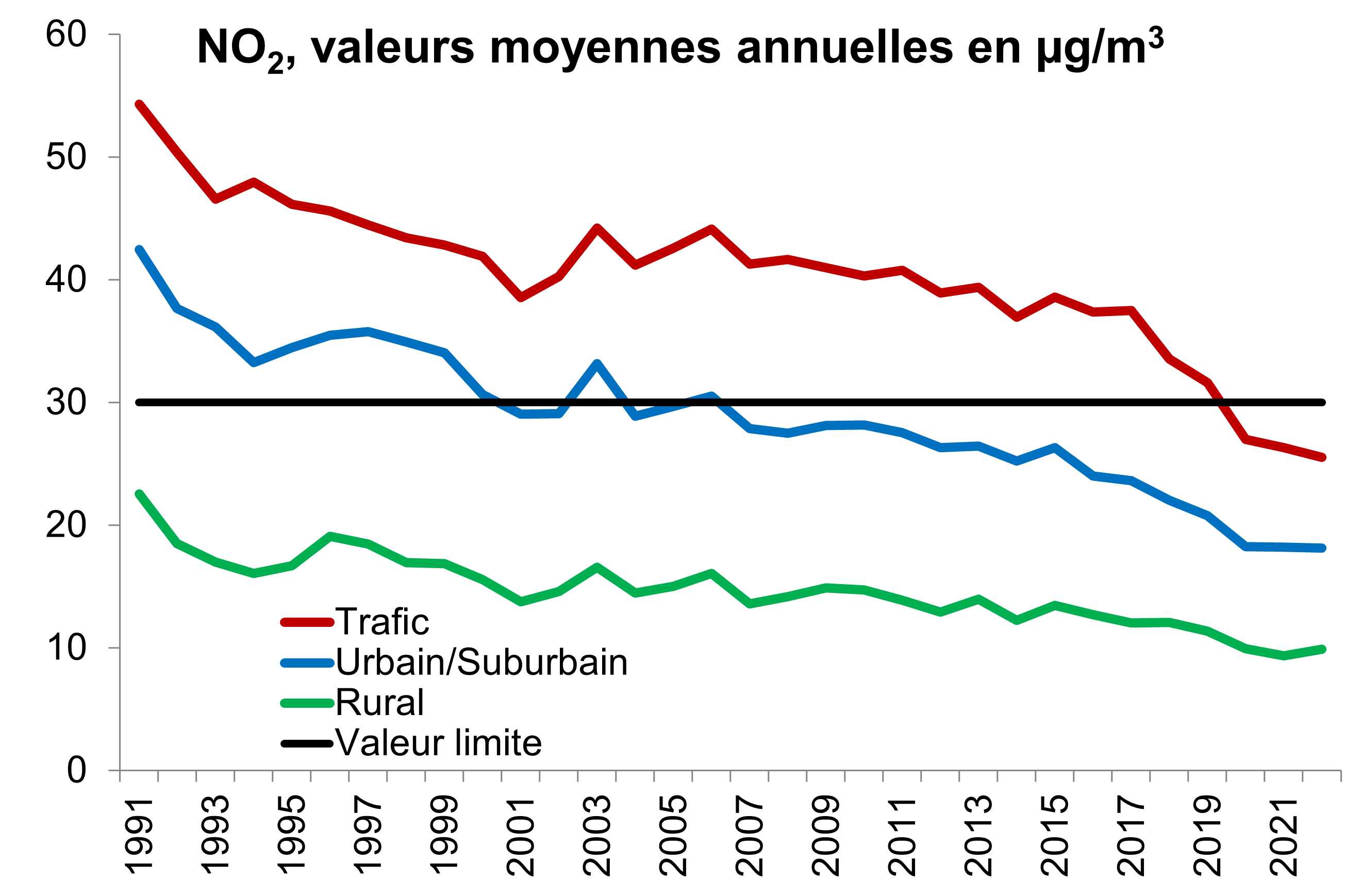

Les nombreuses mesures de lutte contre la pollution atmosphérique adoptées et la collaboration interdisciplinaire sont fructueuses car elles ont permis de "mettre la promotion de la santé au milieu des politiques". Au cours des dernières décennies, l'air s'est améliorée grâce aux prescriptions légales basées sur les progrès technologiques. Les valeurs limites d'immission pour de nombreux polluants sont respectées sur une grande partie du territoire suisse. D’autres polluants, qui ne font pas l’objet de valeurs limites d’immissions, notamment les poussières ultrafines et les suies, ont aussi diminué depuis plusieurs années grâce à l’adoption de mesures durables qui permettent d’en limiter les émissions.

Néanmoins, il reste encore des défis importants. Comme les mesures du réseau national d'observation des polluants atmosphériques (NABEL) l’indique, les concentrations de dioxyde d’azote sur certains sites le long des routes principales, ainsi que les valeurs limites d'immission pour les poussières fines ne sont pas encore respectées partout. Les valeurs limites pour l'ozone sont dépassées dans presque toute la Suisse et les apports d'azote de l'air dépassent les charges critiques pour les écosystèmes dans de nombreux endroits. Il en résulte que des mesures supplémentaires de réduction des émissions d’oxydes d’azote, des composés organiques volatils, de l’ammoniac et des poussières fines sont nécessaires.

Les graphiques donnent une vue d'ensemble sur l’évolution des concentrations annuelles de poussières fines (PM10) et de dioxyde d'azote (NO2) par rapport aux valeurs limites d’immission (VLI).

Le centre de documentation sur l'air et la santé LUDOK, financé par l'OFEV et basé à l'Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH), en collaboration avec d'autres organisations de soutien telles que la Ligue contre le cancer, le «Lunge Zürich» (anc. Ligue pulmonaire Zurich) et les services cantonaux en faveur de la protection de l’air, a compilé les effets sur la santé des principaux polluants de l'air ambiant et les a présentés dans un graphique interactif.

Informations complémentaires

Dernière modification 01.09.2023