07.09.2023 - Die Umwelt ist ein wichtiger Faktor für die Gesundheit der Menschen und aller Lebewesen. Unter dem Motto «Together for Clean Air» (Zusammen für saubere Luft) soll die Bevölkerung weltweit für die Bedeutung einer guten Luftqualität und Massnahmen zu deren Verbesserung sensibilisiert werden.

Die Luft, die wir atmen – jeder Mensch atmet davon täglich 15’000 Liter –, ist lebenswichtig. Leider enthält sie auch Schadstoffe aus Verkehr, Industrie, Gewerbebetrieben, Landwirtschaft, Haushalt, Feuerungsanlagen, Bauprodukten sowie Tabakrauch. Diese Luftschadstoffe, die durch Nase, Rachen und Luftröhre in unsere Lunge gelangen, können Asthma, chronischen Husten, Bronchitis oder andere Erkrankungen der Atemwege sowie der Lunge einschliesslich Lungenkrebs hervorrufen oder verstärken. Sie sind aber auch an der Entstehung von Herz-Kreislauferkrankungen beteiligt und haben eine Verkürzung der Lebenserwartung zur Folge.

Zum Schutz von Mensch und Umwelt hat die Schweiz in der Luftreinhalte-Verordnung Immissionsgrenzwerte (IGW) festgesetzt. Sie umfassen nicht nur direkt emittierte Schadstoffe, sondern auch solche, die erst sekundär in der Luft aus Vorläuferstoffen gebildet werden – zum Beispiel Ozon. Die Immissionsgrenzwerte beruhen auf der Gesamtheit der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse über schädliche Effekte und berücksichtigen auch sensible Bevölkerungsgruppen wie Kinder, ältere Personen oder Kranke.

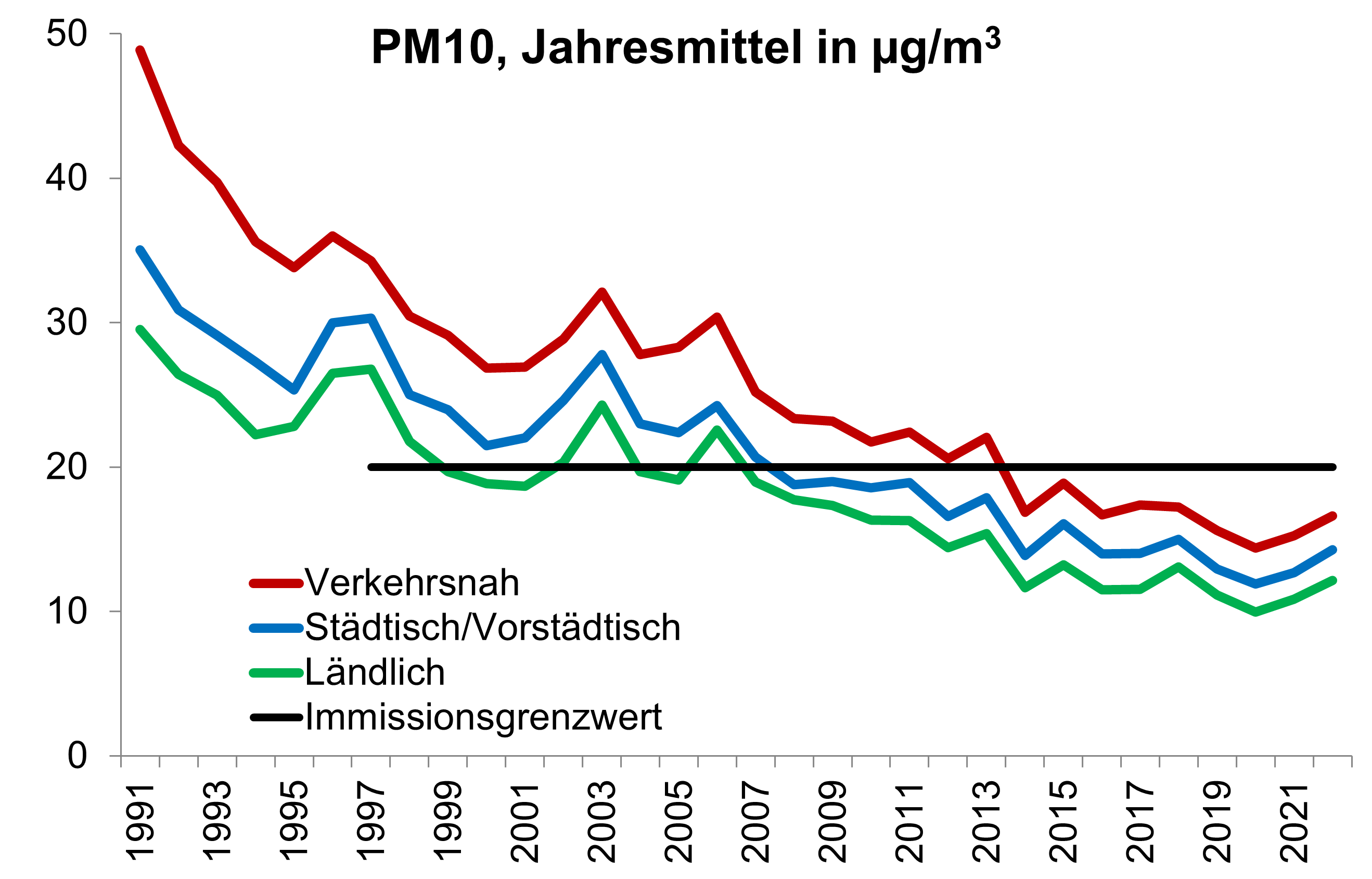

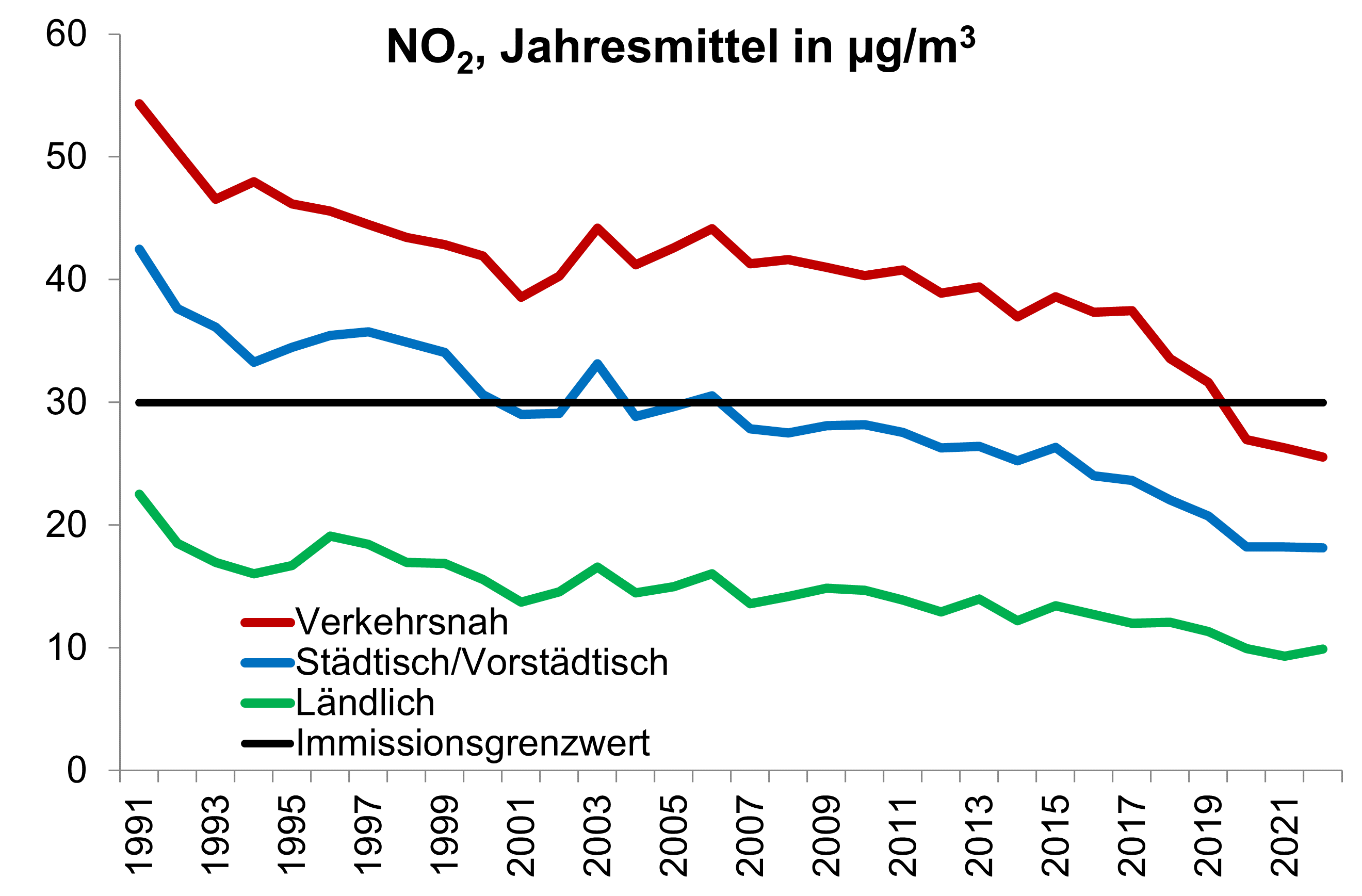

Die zahlreichen getroffenen Luftreinhalte-Massnahmen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Sinne einer umfassenden Gesundheitsförderung über alle Politikbereiche lohnen sich: Die Luft ist hierzulande dank gesetzlicher Vorgaben und technologischer Fortschritte wesentlich sauberer geworden. Für viele Schadstoffe und an vielen Orten in der Schweiz werden die aktuellen Immissionsgrenzwerte heute eingehalten. Auch Schadstoffe, für die keine Grenzwerte festgelegt wurden, insbesondere die ultrafeinen Partikel und der krebserregende Russ, nehmen dank nachhaltiger Luftreinhaltepolitik seit Jahren stark ab.

Dennoch besteht weiterer Handlungsbedarf. Wie die Messungen des Nationalen Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL) zeigen, ist die Stickstoffdioxid-Belastung an einigen Standorten an Hauptverkehrsstrassen nach wie vor zu hoch und die Immissionsgrenzwerte für Feinstaub werden noch nicht überall eingehalten. Die Ozonbelastung liegt fast in der ganzen Schweiz über den Immissionsgrenzwerten und die Stickstoffeinträge aus der Luft überschreiten vielerorts die kritischen Eintragswerte für Ökosysteme. Daher sind zusätzliche Massnahmen zur Reduktion von Stickoxiden, flüchtigen organischen Verbindungen, Ammoniak und Feinstaub nötig.

Die Abbildungen geben eine Übersicht über die langjährige Entwicklung der Jahresmittelwerte für Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid (NO2) an ausgewählten Messstationen im Verhältnis zum Immissionsgrenzwert (IGW).

Die durch das BAFU finanzierte und am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut angesiedelte Dokumentationsstelle für Luft und Gesundheit LUDOK hat gemeinsam mit weiteren Trägerorganisationen wie der Krebsliga, der Lunge Zürich und den kantonalen Behörden für Luftreinhaltung die Gesundheitsfolgen der wichtigsten Schadstoffe in der Aussenluft zusammengetragen und in einer interaktiven Grafik aufbereitet.

Weiterführende Informationen

Letzte Änderung 01.09.2023