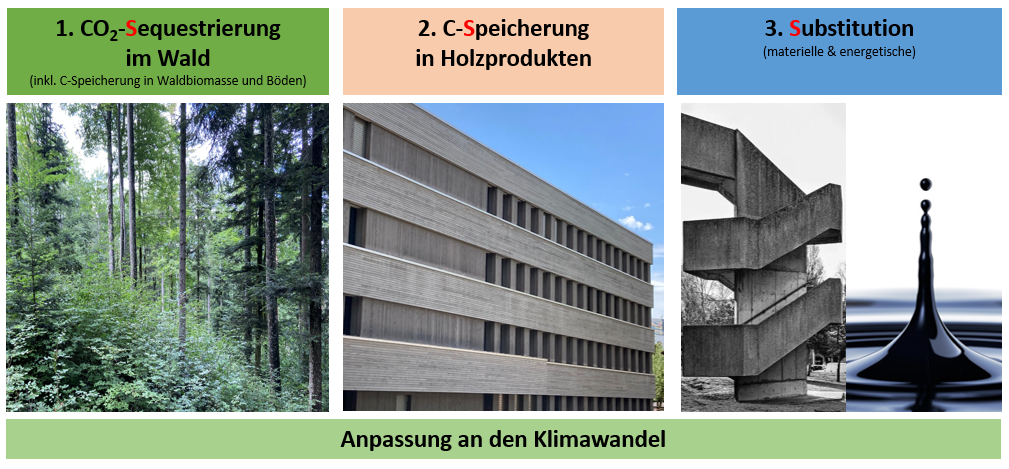

Der Wald- und Holzsektor umfasst verschiedene Klimaleistungen. Erstens wandeln die Bäume durch Photosynthese CO2 in Kohlenstoff um und speichern diesen in der Biomasse. Zweitens kann der Kohlenstoff nach der Holzernte für lange Zeit in Holzprodukten gebunden bleiben. Drittens kommt der Substitutionseffekt dazu, wenn Holz anstelle fossiler Rohstoffe oder energieintensiver Materialien verwendet wird. Im nationalen Treibhausgasinventar rapportiert das BAFU jährlich über die Sequestrierung im Wald und die Speicherung in Holzprodukten.

Die drei Klimaleistungen von Wald und Holz werden in der Fachliteratur auch als die «drei S-Wirkungen» bezeichnet: Sequestrierung im Wald, Speicherung in Holzprodukten und Substitution. Damit diese drei Klimaleistungen langfristig erbracht werden können, ist eine Anpassung des Waldes an den Klimawandel unbedingt notwendig.

Wald, Holz und das Klima stehen in vielfacher Weise in einer engen Beziehung. Der Wald nimmt CO2 auf, speichert es in Form von Holz und reguliert das Klima in vielfacher Weise lokal, regional und global. Durch die mehrfache materielle Verwendung von Holz bleibt der Kohlenstoff längerfristig gebunden und es können emissionsintensive Rohstoffe substituiert werden – am Ende der Verwendung dann auch energetisch.

Klimaleistungen in den internationalen Klimaabkommen

Seit dem 19. Jahrhundert haben die Treibhausgase – darunter auch Kohlendioxid (CO2) – in der Atmosphäre um gut ein Drittel zugenommen und eine Änderung des Klimas bewirkt (IPCC, 2023). Um das Ausmass der Klimaänderung zu vermindern, muss der Ausstoss der Treibhausgase durch Massnahmen in verschiedenen Sektoren, darunter auch den Landnutzungssektor (Sequestrierung im Wald, Speicherung in Holzprodukten), sowie den Sektor Energie (Substitution und Herstellung der Holzprodukte), reduziert werden.

Die drei Klimaleistungen im Schweizer Treibhausgasinventar

Die Schweiz hat sich in internationalen Klimaabkommen (Pariser Klimaabkommen 2021-2030; vorher Kyoto-Protokoll 2008-2012 und 2013-2020) auf internationaler Ebene dazu verpflichtet, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Über die Treibhausgasbilanz muss jährlich im nationalen Treibhausgasinventar berichterstattet werden. Dieses Inventar umfasst auch Zahlen über die drei Klimaleistungen des Wald- und Holzsektors.

Die CO2-Sequestrierung des Waldes entspricht der CO2-Bilanz des Waldes. Diese Bilanz setzt sich zusammen aus der CO2-Aufnahme als Folge des Baumwachstums, aus Veränderungen des gespeicherten Kohlenstoffs in der Streu, im Boden und im Totholz abzüglich der Verluste als Folge der Holznutzung und von natürlichen Abgängen (abgestorbene Bäume). Der Wald ist eine Senke, wenn er mehr CO2 aufnimmt als abgibt. Gibt der Wald mehr CO2 ab als er aufnimmt, so ist er eine Quelle. Der Klimawandel erfordert proaktive waldbauliche Massnahmen zur Anpassung des Waldes an den Klimawandel und die Nutzung der erneuerbaren Ressource Holz, was entscheidend für die CO2-Bilanz von Wald und Holz ist.

Die C-Speicherung in Holzprodukten, zum Beispiel in Möbeln, Brettern und Balken, berechnet als Veränderungen des Kohlenstoffvorrats, welcher in Holzprodukten aus einheimischem Holz gespeichert ist, wird im Treibhausgasinventar ebenfalls verbucht.

Die Energie, welche für die Herstellung von Holzprodukten aufgewendet wird und auch die Substitutionswirkung durch Verwendung von Holz anstelle energieintensiveren Materialien, ist aber nur indirekt im Treibhausgasinventar abgebildet und reflektiert sich in Emissionen im Energie- und Baubereich, welche im Sektor «Energie» ausgewiesen werden. Fossile Energieträger sind die Hauptursache für die Steigerung des Treibhauseffektes. Ihr Verbrauch setzt grosse Mengen CO2 frei. Deshalb sind in erster Linie ihre Emissionen durch den Einsatz erneuerbarer Energieträger zu vermeiden und eine sparsamere und effizientere Energienutzung anzustreben.

Dabei trägt auch der vermehrte Einsatz von Holz als erneuerbarer Energieträger indirekt durch Substitution zur Zielerreichung bei. Um im Sinne der Kreislaufwirtschaft jedoch eine möglichst grosse Klimawirkung zu erzielen, soll Holz mehrmals in langlebigen Holzprodukten (materielle Substitution) verwendet und erst am Ende der Nutzungskaskade energetisch verwertet werden (energetische Substitution).

Der Wald- und Holzsektor unter dem Kyoto-Protokoll

In der Periode 2013-2020 (2. Verpflichtungsperiode des Kyoto Protokolls) musste die Schweiz ihre Emissionen durchschnittlich um 15,8 Prozent gegenüber 1990 senken. Die Emissionen wurden im Durchschnitt um 11 Prozent reduziert. Mit Einbezug der Senkenleistung des Wald- und Holzsektors sowie dem Einkauf von Emissionszertifikaten konnte das Verminderungsziel erreicht werden.

In dieser Periode wurde die CO2-Bilanz des Wald- und Holz-Sektors gegenüber einem vorher definierten Referenzwert (Forest Management Reference Level) abgerechnet. Das bedeutet, dass von der absoluten mittleren Senke von jährlich -2.5 Mt CO2 nur -0.7 Mt CO2 angerechnet werden konnten. Nach Einbezug der Senkenwirkung von Aufforstungen und der Emissionen von Rodungen (gesamthaft +0.2 Mt CO2 j-1), trug der Wald- und Holzsektor zu einer Senkenleistung von jährlich -0.5 Mt CO2 bei. Wegen der relativen Anrechnung mit dem Referenzwert war somit der Beitrag vom Wald- und Holzsektor an die Zielerreichung eher bescheiden und steuert nur gerade 6% bei.

Zum Vergleich: In der Periode von 2008 bis 2012 (erste Verpflichtungsperiode unter dem Kyoto Protokoll) konnte die Schweiz rund 40 Prozent seiner Reduktionsverpflichtungen durch die Wirkung des Waldes als CO2-Senke erfüllen. In dieser Periode konnte noch die absolute Senkenleistung, i.e. ohne Referenzwert angerechnet werden, weil andere internationale Anrechnungsregeln galten.

Darüber hinaus war es unter dem Kyoto Protokoll den Ländern freigestellt weitere landwirtschaftliche Aktivitäten, durch welche CO2 aus der Luft gebunden werden kann, zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu nutzen. Die Schweiz hatte sich entschieden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Kyoto-Verpflichtungsperiode nur Veränderungen in der CO2-Bilanz aus der Waldbewirtschaftung und von Holzprodukten anzurechnen.

Der Wald- und Holzsektor unter dem Klimaabkommen von Paris

An der Klimakonferenz in Paris Ende 2015 wurde für die Zeit nach 2020 ein neues Klimaabkommen verabschiedet. Die Schweiz hat auf internationaler Ebene beschlossen bis 2050 nicht mehr Treibhausgase auszustossen, als über natürliche und technische Speicher aufgenommen werden können. Dies bedeutet Netto-Null Emissionen bis zum Jahr 2050. Zum Ausgleich der verbleibenden Emissionen sollen künftig neben den natürlichen CO2-Speichern, wie Wälder und Holzprodukte , auch Technologien zum Einsatz kommen, die der Atmosphäre Treibhausgase dauerhaft entziehen und diese speichern. Neu muss die CO2-Bilanz aller Landnutzungsarten in der Schweiz zwingend angerechnet werden.

Die Umsetzung dieser Ziele wird in der nationalen Gesetzgebung übergeordnet mit dem Klima und Innovations- und konkret mit dem CO2-Gesetz geregelt. Unter dem Pariser Klimaabkommen bleiben die Anrechnungsmodalitäten für den Wald- und Holzsektor ähnlich wie in der 2. Kyoto-Verpflichtungsperiode, wie u.a. die Anrechnung mit einem Referenzwert. Im Jahr 2027 wird die Bilanz der Inventarperiode 2021-2025 gegenüber einem vorher definierten Referenzwert (Forest Reference Level FRL) abgerechnet. Das Waldbewirtschaftungsszenario mit dem der FRL berechnet wird, widerspiegelt die Schweizer Waldbewirtschaftung seit 1990. Der genaue Wert dieser FRL wird dem Klimasekretariat Ende 2024 verbindlich mitgeteilt. Wegen dieser relativen Anrechnungsmethode wird sich die absolute Bilanz des Wald- und Holzsektors voraussichtlich stark reduzieren, weil nur die Bilanz entstanden durch «zusätzliche Massnahmen» angerechnet werden kann. Neu werden, neben dem Wald- und Holzsektor, auch alle andere Landnutzungen wie Weide, Ackerland etc. unter dem Pariser Klimaabkommen angerechnet.

Zukünftige Klimaleistungen von Wald und Holz unter verschiedenen Szenarien

Das Projekt «Klimaschutzleistung der Waldbewirtschaftung und Holzverwendung in der Schweiz (KWHS)» untersucht, wie die drei Klimaleistungen «3S» – die CO2-Sequestrierung im Wald, die C-Speicherung in Holzprodukten, sowie die Substitutionseffekte aus der materiellen und der energetischen Verwendung von Holz – durch Waldbewirtschaftung und Holzverwendung beeinflusst werden können. Mit Hilfe von Modellrechnungen werden im Projekt verschiedene Szenarien für die nächsten Jahrzehnte untersucht.

Bereits 2007 hat das BAFU die Studie «CO2-Effekte der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft; Szenarien zukünftiger Beiträge zum Klimaschutz» veröffentlicht. Die Studie kam zum Schluss, dass Veränderungen in der Waldbewirtschaftung und Holzverwendung die Klimaleistungen des Waldes kurzfristig stark beeinflussen können: Je mehr Schweizer Holz genutzt wird, desto kleiner ist die Senkenleistung im Wald. Weiter zeigte die Kaskadennutzung vom Holz – zuerst eine materielle Verwendung, danach eine energetische Verwendung – deutliche Vorteile im Vergleich zu einer gesteigerten energetischen Verwendung.

Diese Studie ist jedoch nicht mehr aktuell und inzwischen liegen verbesserte methodische Grundlagen und Möglichkeiten der Modellierung vor. Ausserdem bezieht das aktuelle Projekt zudem die Auswirkungen im Ausland mit ein. Auch die Weltwirtschaft entscheidet unter anderem, ob Klimaleistungen von Wald und Holz im In- oder Ausland anfallen. Zudem strebt die aktuelle Klimapolitik mit «Netto-Null bis 2050» eine weitgehende Dekarbonisierung an. Es ist deswegen anzunehmen, dass durch den technischen Wandel die Treibhausgasemissionen zur Herstellung von Produkten in allen Branchen zurückgehen werden und somit die Substitutionseffekte von Holz abnehmen werden». Die Resultate der KWHS-Studie werden 2024 veröffentlicht.

Weiterführende Informationen

Links

Unterschiedliche Interessen - «Es ist ein Spannungsfeld, aber kein unpassierbarer Graben»

Wald und Boden: Mit Bäumen das Klima schützen

Dokumente

Anrechnung des Wald- und Holzsektors gemäss Kyoto-Protokoll (PDF, 217 kB, 16.04.2020)2. Verpflichtungsperiode 2013–2020

Abschätzung des Altholzaufkommens und des CO2-Effektes aus seiner energetischen Verwertung (PDF, 702 kB, 17.02.2011)Geo Partner AG, 2010. Im Auftrag des BAFU.

Stand der Kenntnisse zu den Auswirkungen des Globalen Wandels auf Schweizer Wälder (PDF, 2 MB, 29.10.2009)ETH Zürich, 2009. Im Auftrag des BAFU.

CO2-Effekt und ökonomische Bewertung von Holznutzung und Senkenleistung im Kanton Graubünden für das Jahr 2007 (PDF, 935 kB, 15.10.2009)SLF & GEO Partner AG, 2009. Im Auftrag des BAFU.

News

Letzte Änderung 01.12.2023