Le dépérissement des pousses du frêne est une maladie des arbres causée par un champignon originaire d’Asie orientale, Hymenoscyphus fraxineus. Cet agent pathogène infectieux a probablement été introduit avec du matériel végétal en Europe au début des années 1990, où il s’est répandu de façon épidémique. Le champignon a été observé pour la première fois en Suisse en 2008 sur des frênes du canton de Bâle. Depuis 2015, sa présence est attestée sur l’ensemble du territoire suisse.

Appartenant à la catégorie des organismes nuisibles dangereux, cette espèce exotique introduite ne peut plus être éradiquée à cause de sa propagation déjà trop répandue. La Confédération et les cantons travaillent conjointement avec l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) dans la gestion de cette maladie.

Le frêne (Fraxinus excelsior) est une essence très utile sur les plans écologique et économique, jouant aussi un grand rôle dans les forêts protectrices et les stations humides. D’après les résultats du cinquième inventaire forestier national (IFN5), la part de frênes représente actuellement 3,8 % des effectifs totaux d’arbres. En Suisse, le dépérissement des pousses du frêne touche 90 à 95 % des spécimens. Les jeunes arbres, notamment, meurent en grand nombre après avoir été infectés, tandis que les arbres plus âgés dépérissent lentement sur plusieurs années. Le champignon peut provoquer les dégâts suivants sur les frênes infestés : diminution de la masse foliaire, défoliation du houppier, diminution de la résistance face aux agents pathogènes secondaires (par ex. armillaire ou hylésine du frêne) et mort de l’arbre, parfois indirectement du fait des pathogènes secondaires.

WSL : Le dépérissement des pousses du frêne. Biologie, symptômes et recommandations pour la gestion

Notice pour le praticien

Agent pathogène

Hymenoscyphus fraxineus (synonyme H. pseudoalbidus) est l’agent pathogène responsable du déprissement des pousses du frêne. H. fraxineus peut être confondu avec Hymenoscyphus albidus, un champignon indigène en Europe et qui n'est pas pathogène lorsqu'il est en contact avec F. excelsior.

Symptômes caractéristiques du dépérissement des pousses du frêne

Arbres hôtes

- Frêne commun (Fraxinus excelsior)

- Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia) dans le Sud

- Frêne noir (Fraxinus nigra) particulièrement sensible à la maladie

- Fraxinus pennsylvanica

- Frêne blanc d’Amérique (Fraxinus americana)

Stratégie

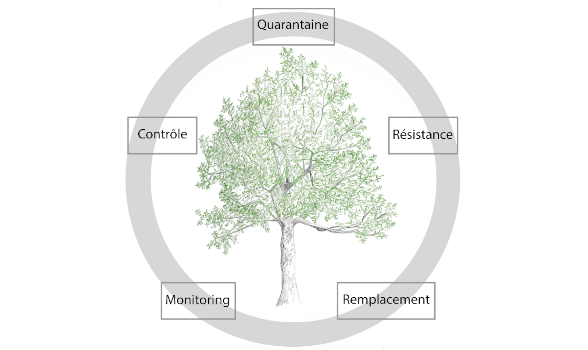

En raison de l’importance du frêne pour la Suisse, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et la Conférence des Inspecteurs cantonaux des forêts (CIC) ont mis sur pied, en 2016, une Task Force composée de représentants de la Confédération, des cantons et de la recherche. Ce groupe avait pour mission d’élaborer une stratégie de gestion de la maladie qui a été publiée en 2017. La Task Force a ensuite été dissoute. La stratégie s’articule autour de cinq axes (quarantaine, contrôle, résistance, remplacement et monitoring) ainsi que d’un catalogue de mesures. Le risque associé à l’apparition de l’agrile du frêne (Agrilus planipennis), un coléoptère asiatique particulièrement dangereux pour le frêne, qui se trouve actuellement dans le nord-est de l’Europe, est également pris en compte.

Axes stratégiques

- Quarantaine : prévention de l’introduction de l’agrile du frêne et de nouveaux génotypes du dépérissement des pousses du frêne / analyse des risques / détection précoce / planification d’urgence

- Résistance : identification des frênes résistants au dépérissement des pousses du frêne et à l’agrile du frêne, mesures pour les favoriser dans leur milieu naturel

- Remplacement : recherche d’essences de remplacement

- Contrôle : lutte contre le dépérissement des pousses du frêne et l’agrile du frêne par des antagonistes naturels

- Monitoring : suivi de l’évolution de la maladie et observation des répercussions de celle-ci sur le marché du bois ainsi que sur la stabilité du bois et des arbres

- Tâches transversales : parallèlement aux cinq axes stratégiques mentionnés ci-dessus, d’autres mesures importantes doivent être mises en œuvre, telles que la sensibilisation de la population et des praticiens de la forêt, le financement de la recherche, l’intensification du transfert des connaissances et l’examen des aspects juridiques et financiers.

Afin d’étudier l’état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie, un groupe de travail sur la conservation du frêne (Arbeitsgruppe Erhalt der Esche, AG EE) a été mis sur pied en 2020 sur mandat de la CIC et de l’OFEV, à partir de l’ancienne Task Force chargée de l’élaboration de la stratégie. Ce groupe a aussi pour mission d’adapter en continu les mesures de la stratégie, d’actualiser l’état des connaissances, de lancer des projets de recherche proches de la pratique et de formuler des recommandations.

Résistance

Tout n’est pas perdu pour le frêne. En effet, des spécimens situés dans nos forêts et dans toute l’Europe centrale résistent au champignon. Ces arbres, vraisemblablement à l’épreuve de la maladie, ont été greffés à des fins de recherche au sein du WSL, qui a testé dans son laboratoire phytosanitaire leur résistance à l’agrile du frêne et au dépérissement des pousses du frêne. Il a été confirmé qu’environ 60 % des arbres étudiés présentaient une résistance accrue à ces deux agents pathogènes. Ces spécimens sont actuellement cultivés au WSL. Dans ce cadre, d’autres arbres sains sont recherchés dans les forêts afin de disposer d’une grande diversité de génotypes de frênes résistants.

Résistance croisée à l'agrile et aux champignons chez le frêne (PDF, 729 kB, 26.01.2024)La Forêt 9/23

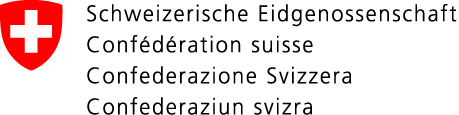

Important pour la résistance : Laisser sur pied autant de frênes que possible dans la forêt afin de favoriser la sélection naturelle des arbres résistants et de préserver la diversité génétique des peuplements (voire "principes" dans le schéma tout en bas).

Recommandations concernant le remplacement du frêne

Favoriser des feuillus adaptés à la station, par exemple l’érable, le merisier, le charme et, dans des stations plus humides, l’aulne noir.

Aspects liés à la sécurité

Le dépérissement des pousses du frêne s’accompagne de problèmes de sécurité importants. En quelques années, les frênes malades peuvent perdre leurs branches, dépérir sur pied ou perdre leur stabilité. D’après les relevés effectués en 2022, la proportion de frênes présentant une nécrose du collet (nécrose de l’écorce à la base du tronc) et infestés par des armillaires est élevée et semble en constante augmentation. Or de tels frênes peuvent être très instables.

Les propriétaires forestiers, les services forestiers, etc. jouent par conséquent un rôle déterminant dans l’élimination des frênes malades et instables. L’abattage de frênes malades comporte toutefois de risques particuliers. Les travaux forestiers dans ce domaine ne peuvent être effectués que par des spécialistes disposant des connaissances théoriques et pratiques appropriées. Plus d’informations sur l’abattage en toute sécurité de frênes malades :

- Concilier travaux forestiers et bois mort : suva

- Formations sur les thématiques forestières et les méthodes d’abattage : Formation initiale et continue | ForêtSuisse

Information destinée aux propriétaires de forêts et au public (PDF, 3 MB, 28.09.2021)Informations en matière de responsabilité

Responsabilité lors d’activités de loisirs et de détente en forêt | Fiche

Recommandations pour la pratique en cas d’infestation

La gestion des frênes infestés dépend pour beaucoup du site et du risque encouru par les êtres humains et les infrastructures concernés. Le WSL a élaboré le schéma suivant (Heinzelmann et al, La Forêt 9/2023), qui peut aider à la prise de décision concernant la gestion des frênes touchés par le dépérissement (du perchis au vieux bois). Il ne tient toutefois pas compte du risque de cassure des branches mortes.

Lors de l’évaluation des frênes, il faut non seulement relever le degré de défoliation du houppier, mais aussi inspecter minutieusement le collet à la recherche de nécroses et d’armillaires. En effet, un collet qui présente des nécroses colonisées par des armillaires est le signe que le système racinaire peut lui aussi être touché et, partant, que l’arbre pourrait perdre en stabilité. Généralement, plus l’arbre présente un degré de défoliation élevé et des armillaires au collet, plus le risque d’une chute inattendue s’accroît.

Observation de nécroses au collet :

- Dégager le collet de sa végétation ou de sa mousse et repérer la présence éventuelle d’écorce affaissée ou lâche et/ou de suintements.

- Tapoter le collet. Si le son est sourd, faible, le collet pourrait être nécrosé.

- Éventuellement, examiner l’état de santé de l’écorce sur une petite surface à l’aide d’un couteau ou d’un ciseau à bois. Attention à ne pas blesser inutilement le frêne.

Informations complémentaires

Dokumente

Information destinée aux propriétaires de forêts et au public (PDF, 3 MB, 28.09.2021)Informations en matière de responsabilité

Responsabilité lors d’activités de loisirs et de détente en forêt | Fiche

Dernière modification 26.01.2024